レオナルド・ダ・ヴィンチの作品数は、15品前後と言われることが多いです。

今回は、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画作品16点と、彫刻、失われた絵画を紹介していきます。

レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画作品16点

まずレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画について、製作年、絵画の種類、所蔵場所、解説・来歴について説明します。

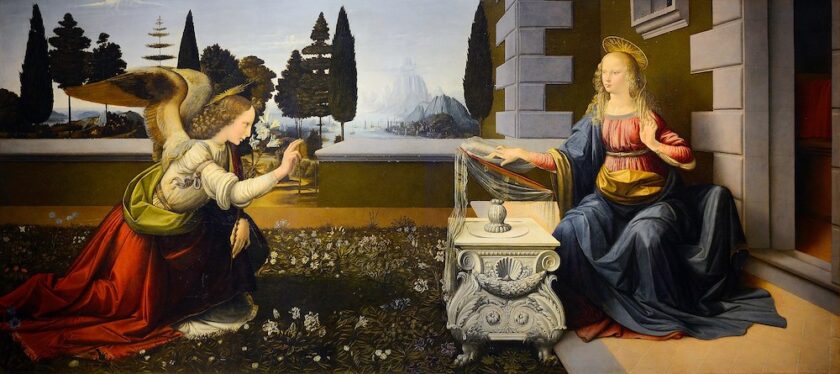

1 受胎告知

| 製作年 | 1472年 – 1475年頃 |

| 種類 | 板に油彩とテンペラ |

| 所蔵 | ウフィツィ美術館 |

【解説】

この絵の一部はヴェロッキオ工房の同僚が描いたものとも言われています。

1867年まで、フィレンツェ郊外にあるモンテ・オリヴィートのサン・バルトロメオ教会聖具室にしまわれていました。

サン・バルトロメオ教会の修道士は、ドメニコ・ギルランダイオの作品だと信じていましたが、ウフィツィ美術館の所蔵となった頃からレオナルド・ダ・ヴィンチの作品と考えられるようになりました。

詳しくはこちらの記事をお読みください。

2 カーネーションの聖母

製作年: 1472年 – 1478年頃

種類: イチイ板に油彩

所蔵: アルテ・ピナコテーク(ミュンヘン)

【解説・来歴】

おそらく部分的にはヴェロッキオ工房の同僚も作成に関与しているといわれています。

この絵がなぜドイツにあるのか、来歴は不明です。

一節によると1792年にドナウ川沿いのギュンツブルクという街のヴェツラーという薬局に、この薬局一家と姻戚関係にあったイタリア人収集家がイタリアから持ち込み、この薬局で飾られていたようです。

この一家のテレーゼ・ヴェツラーの死後、オークションにかけられ、アルベルト・ハウクが落札しています。

1889年に、アルテ・ビナコテークが購入し、現在にいたります。

詳しくは下記をお読みください。

3 ブノワの聖母

製作年: 1478

種類: キャンバスに油彩

所蔵: エルミタージュ美術館(サンクトペテルブルク)

【解説・来歴】

最初の頃の来歴は不明ですが、19世紀初めに、A・I・コルサコフ、アレクサンダー・ペトロヴィッチ・サポズニコフらのコレクションに入っていたことがわかっています。

1824年に板からカンヴァスに転写されました。

その後、題名のもととなった、レオン・ブノワの所蔵となり、1908年〜1909年にサンクトペテルブルクで展示。

その後、エルミタージュ美術館が、15万ルーブルで購入しました。

詳しくはこちら(準備中)

4 ジネヴラ・デ・ベンチの肖像

製作年: 1474年-1478年頃

種類: 板に油彩

所蔵: ナショナルギャラリーオブアート(ワシントン)

【解説】

この肖像画は、ヴェネツィア共和国の外交官ベルナルド・ベンボが、フィレンツェに滞在した際に依頼したようです。完成後もヴェネツィアに送られることはなく、フィレンツェに残されていたと考えられていますが、詳しいことはわかっていません。

1733年にはウィーンのリヒテンシュタイン家ヴェンツェスラウス公が所蔵していたことが明らかになっています。

1967年、ワシントン・ナショナル・ギャラリーが購入、同館に展示されることとなりました。

詳しくはこちら(準備中)

5 聖ヒエロニムス

製作年: 1482年頃

種類: テンペラ、板

所蔵: ヴァチカン美術館(ヴァチカン)

【解説】

この絵は長い間行方不明で、しばらく来歴がわかっていません。

1820年頃にジョゼフ・フェッシェ枢機卿が、家具屋の店頭で、頭が切り取られた状態で発見。彼が近くを捜索した所、顔の部分は靴屋の椅子の座面に貼り付けられていたといいます。

フェッシェ枢機卿は、1839年に亡くなるまで、この絵を館に飾るなどして愛蔵しました。

彼の死後、相続人はローマ教皇ビウス9世にこの絵を売却し、ローマのヴァチカン美術館の所蔵となりました。

詳しくはこちらの記事をお読みください。

(準備)

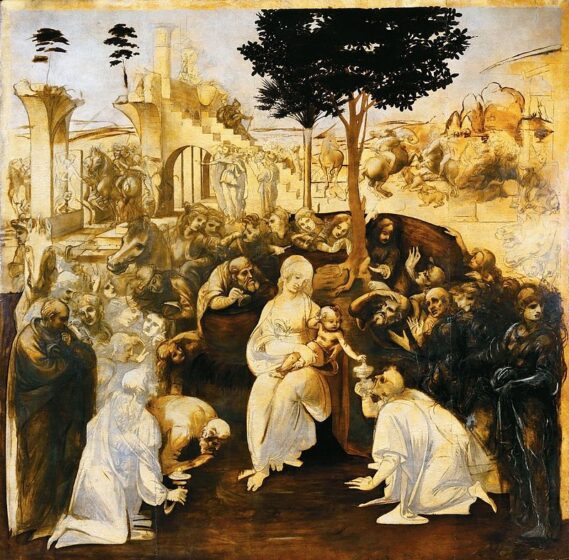

6 東方三博士の礼拝

製作年: 1481年

種類: 板上に油彩

所蔵: ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

【解説】

東方三博士(とうほうさんはかせ)の礼拝は、マギの礼拝、三王礼拝 とも呼ばれます。1481年にフィレンツェのサン・ドナート・ア・スコペートの修道士たちが、レオナルド・ダ・ヴィンチに主祭壇画としてマギの礼拝の絵を注文した、という契約書が残っています。

しかしレオナルド・ダ・ヴィンチはこの絵を完成させることはできませんでした。

この絵の所有は誰になったのかは不明ですが、美術家のヴァザーリが1586年にこの絵をフィレンツェのアメリゴ・デ・ベンチの館で見たと書いています。

1621年以降にメディチ家の所有となり、1794年からはウフィツィ美術館の所蔵となりました。

詳しくはこちらの記事をお読みください。

(準備中)

7 岩窟の聖母(パリ版)

製作年: 1483年 – 1486年

種類: 板に油彩、19世紀にキャンバスへと移植

所蔵: ルーヴル美術館(パリ)

【解説】

レオナルド・ダ・ヴィンチ主導で描かれたもので、デ・プレディス兄弟との共作といわれています。1843年にミラノの無原罪懐胎同信会が注文した祭壇画です。しかし契約を巡って裁判となり、ほぼ同じ構図の絵がもう一枚描かれ、そのもう1枚はロンドン・ナショナル・ギャラリーに所蔵されています。(下記14番参照)

こちらの岩窟の聖母は、最初誰が所有したのか様々な説がありますが、17世紀にはフランソワ1世の居城フォンテーヌブロー城にあり、18世紀にヴェルサイユに、1800年頃にルーヴル美術館へ移されました。

詳しくはこちら(準備中)

8 音楽家の肖像

製作年: 1483–1487年頃 (未完成)

主題: 不明

所蔵: アンブロジアーナ絵画館(ミラノ)

【解説・来歴】

ダ・ヴィンチの工房作といわれています。

レオナルドにより着手され、早い段階ででしか協力者に委ねられたのではないかと推測されています。その理由は、顔の筋肉や明暗の対比などにはダ・ヴィンチらしさがあるものの、目の位置は解剖学的に間違っており、胸や衣服の描写がレオナルド・ダ・ヴィンチの筆致とかけ離れているからです。

9 白貂を抱く貴婦人

製作年: 1490年頃

種類: 油彩

所蔵: チャルトリスキ美術館(クラクフ)

【解説】

『白貂(しろてん)を抱(だ)く貴婦人』の絵は、モデルとなったチェチリア・ガッレラーニが亡くなるまで手元にあったといわれています。しかし最初どこに所蔵されていたかはハッキリしていません。1800年頃にポーランドのアダム・イェジ・チャルトリス公爵がイタリアで購入し、母のイザベラ・チャルトリスカ公爵夫人に贈ったときに知られるようになりました。

アダム・イェジ・チャルトリス公爵の子であるヴワディスワフ・チャルトリスキ公爵は、兵器庫だった建物を美術館に変え、そこに『白貂を抱く貴婦人』も展示されました。

第一次世界大戦では一時ドイツのドレスデン映画館に避難し、第二次世界大戦時にはナチスによってベルリンに持ちされるということがありました。

戦後になると、無事にチャルトリスキ美術館に返還されるという来歴があります。

詳しくは下記をお読みください。

10 ラ・ベル・フェロニエール

製作年: 1490年 – 1496年

種類: 板に油彩

所蔵: ルーヴル美術館、パリ

【解説】

レオナルド・ダ・ヴィンチがミラノで仕えたルドヴィコ・スフォルツァの愛人を描いたものといわれています。

『岩窟の聖母』『洗礼者ヨハネ』と一緒に1542年頃にはレオナルド・ダ・ヴィンチ最後の庇護者フフランソワ1世の居城フォンテーヌブロー城の浴場広間に飾られていたようです。

17世紀末には、パリのルイ14世の所蔵となり、1692年から1784年までヴェルサイユに置かれ、19世紀にはルーヴル美術館にあることが確認されています。

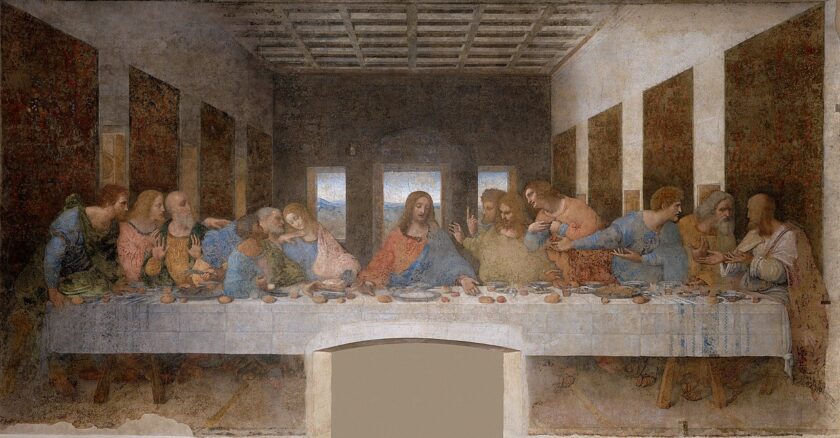

11 最後の晩餐

| 製作年 | 壁画、テンペラ |

| 種類 | 1495年 – 1498年 |

| 所蔵 | サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院 (ミラノ) |

【解説・来歴】

この壁画は完成直後から大きな評判を呼び、複製が多数作られました。

フランス王は壁ごと引き剥がして持ち帰れないかと言ったほど、評判が良かったのです。

しかし湿気の多い厨房裏の食堂に描かれ、遅筆のレオナルドがゆっくり描けるテンペラと油彩の混合技法を使ったために、顔料が壁にしっかりと定着せず、完成直後から絵具が剥落するなど傷み始めました。

第二次世界大戦のときは、砲撃により屋根が崩れ、その後しばらく雨ざらしにあいます。

1970年代から約20年に及ぶ修復を経て、現在は入場制限を行いながら公開されています。

残っていることが奇跡といえる絵画です。

詳しくはこちらの記事をお読みください。

12 モナ・リザ (ラ・ジョコンダ)

製作年: 1503年 – 1505年頃

種類 :ポプラ板に油彩

所蔵: ルーヴル美術館(パリ)

【解説・来歴】

1518年頃にフランソワ1世が購入。

諸説あるが、『ラ・ベル・フェロニエール』や現在模写しか残っていない『レダと白鳥』などと共に浴場広間に飾られていたといわれています。

その後18世紀末にかけて、ヴェルサイユに移されました。

1800年から1804年にかけて、ナポレオンの寝室に飾られていたこともありました。

現在は、ルーブル美術館を代表する絵画となっています。

1911年に盗難に遭い大騒動となりましたが、1913年に無事にフィレンツェで発見され、一時的にイタリア国内での展示を経て、ルーヴル美術館に帰還しています。

詳しくはこちらをお読みください。

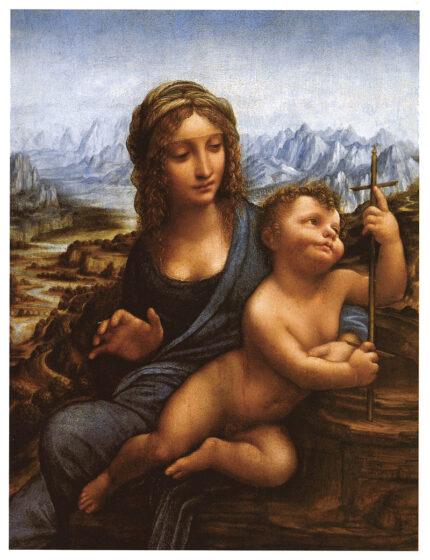

13 聖アンナと聖母子

製作年: 1502〜1516年頃

種類: ポプラ板に油彩

所蔵: ルーヴル美術館(パリ)

【解説】

フランスを訪れた枢機卿ルイージ・ダラゴーナの秘書、アントニオ・デ・ベアティスが、この絵をレオナルド・ダ・ヴィンチがアトリエにしていたクルー城で見たと記録しています。

ダ・ヴィンチが亡くなった後、1540年まではフランスにあったようですが、その後の来歴は不明です。

1629年にカザーレ・モンフェッラート(イタリアの地名)で、リシュリュー枢機卿が購入し、1636年にフランス国王に献上した後、現在のルーヴル美術館に飾られました。

14 岩窟の聖母(ロンドン版)

製作年: 1495−1508年

種類: 板に油彩

所蔵:ナショナル・ギャラリー(ロンドン)

【解説】

アンブロージョ・デ・プレディスと共作であるといわれています。上記7番で紹介した「岩窟の聖母(パリ版)」作成時に裁判となった後、描き直されたのが岩窟の聖母(ロンドン版)です。

この絵は、遅くとも1508年には無原罪懐胎同信会が祭壇画として礼拝堂に飾られていました。

1781年にサンタ・カタリーナ・デッラ・ルオータ病院に移され、1785年にイギリス人の画家であり、画商のキャルヴィン・ハンミルトンが購入しています。

1785年にランズダウン侯爵が購入し、さらにサフォーク公爵が所有し、1880年にナショナル・ギャラリーが購入して、今に至ります。

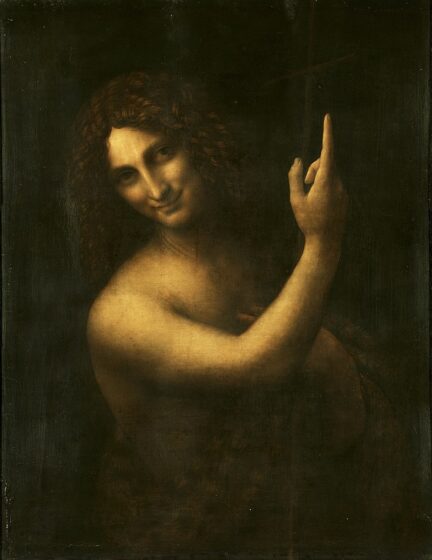

15 洗礼者ヨハネ

製作年: 1513年-1516年

種類: 油彩、板(クルミ材)

所蔵: ルーヴル美術館(パリ)

【解説】

1517年にはフランスのクルー城にあったレオナルド・ダ・ヴィンチのアトリエに存在しましたが、1500年代後半の来歴は不明となっています。

1625年にフランスの国王ルイ13世が所持しており、イングランド王チャールズ1世が所持していた絵(ハンス・ホルバインやディツィアーノ)と交換しています。

チャールズ1世は清教徒革命で失脚し、1649年に処刑された時に「洗礼者ヨハネ」は売りに出され、銀行家エベルハルト・ヤーバッハが購入しています。

その後マゼラン枢機卿の手を経て1661年に再びフランス国王が所有し、フランス革命後にルーヴル美術館の所蔵となりました。

詳細はぜひ以下をお読みください。

16 バーリントンハウス・カルトン(聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ)

製作年: 1500年 – 1502年頃

種類: キャンバスに貼られた紙に木炭とチョーク

所蔵: ナショナル・ギャラリー、ロンドン

【解説・来歴】

この下絵は、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画構成の段階がわかるという点で重要な素描の1つといわれます。

カルトンはレオナルドの死後、ベルナルディーノ・ルイーニの所有となりました。ルイーニは、この絵の構図をそのまま使って、キリストの父ヨセフを加えた聖家族を描いています。

その後ルイーニの息子や、ミラノのアルコナーティなどを渡り歩き、1779年にロンドンの王立美術アカデミーに移りました。

1962年に、ロンドン・ナショナル・ギャラリーが購入しています。

このカルトンは、8枚の紙葉からなり、1763年から1779年の間に、カンヴァスに糊付けされたようです。

1987年に散弾銃で大きな損傷を受けましたが、大規模修復が行われ今の状態になりました。

レオナルドダ・ヴィンチの真作かどうか争いがある絵画

美しき姫君

製作年: 15世紀後半

種類: ミクストメディア(羊皮紙にパステル、ペンとインク、淡水彩など)

所蔵: ピーター・シルバーマン

【解説・来歴】

貴族を思わせる女性の横顔を描いた素描です。1998年にニューヨークのクリスティーズでオークションにかけられたときは、19世紀前半のドイツ流派の作品とされ、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品とは考えられていませんでした。

しかし図像学的な見地・科学的な側面から検証された結果、レオナルド・ダ・ヴィンチの痕跡を示す証拠が多数発見され、今日ではレオナルド・ダ・ヴィンチの作品ではないかと言われつつも、その真偽については研究者の間で議論がわかれています。

サルバトール・ムンディ(救世主)

製作年:1500年頃

種類: 油彩画

所蔵: 落札後の所有者は不明

【解説・来歴】

“男性版モナ・リザ”とも呼ばれています。しかし、18世紀末から行方不明になっていました。

その後、20世紀半ばのオークションに登場しましたが、当時は複製とみなされており、45ポンドの値しかつかなかった。

2005年に美術商が買ったときは、作品の状態は劣悪で、丁寧に修復したところレオナルド・ダ・ヴィンチの真作と考えられるようになりました。ただし、こちらも研究者の間で議論となっており、一部はダ・ヴィンチの手が入っているという見方が優勢です。

サルバトール・ムンデについては、以下をお読みください。

バッカス

製作年: 1517年-1520年頃

種類: 油彩、板(後にキャンバスに変更)

所蔵: ルーヴル美術館(パリ)

【解説】

バッカスは、レオナルド・ダ・ヴィンチが下絵を描いた痕跡が残っています。着色したこちらの作品は、レオナルドダ・ヴィンチが弟子に指示をして仕上げた作品とも考えられています。

1625年のフランス王家のコレクション目録には、『洗礼者ヨハネ』と書かれている一方で、1695年目録には『バッカス』と書かれてあり、異なるタイトルを持つ不思議な作品です。

糸巻きの聖母

【バクルーの聖母】

製作年: 1501年頃

種類: 油彩、板(後にキャンバスに変更)

所蔵: ルーヴル美術館(パリ)

【解説】

師匠のダ・ヴィンチが描いたスケッチに基づいた作品で、複数のバージョンがあります。

ダ・ヴィンチの監督下を離れた後に、同一の弟子か別のレオナルデスキ(レオナルド派)により背景部分が完成されたと考えられています。

1752年の時点でフランスにあり、もとマリー=ジョゼフ・オスタン・エ・デュ・タラール公爵のコレクションだったことが1756年の記録にあります。

【ランズダウンの聖母】

製作年: 1501年頃

種類: 油彩、板(後にキャンバスに変更)

所蔵: ルーヴル美術館(パリ)

【解説・来歴】

バクルーの聖母と同様、ダ・ヴィンチの監督下を離れた後に、同一の弟子か別のレオナルデスキにより背景部分が完成されたと考えられています。

1809年に第3代ランズダウン侯爵ヘンリー・ペティ=フィッツモーリスが購入し、1863年にランズダウン夫人に遺譲され、その後ジファード女史に贈呈されています。

レオナルド ダ ヴィンチの彫刻作品

【彫刻】

スフォルツァ騎馬像

製作年: 1493年11月に原型像完成

種類: 粘土製(ブロンズでの制作を目指していた)粘土像(7.2m)

所蔵:本物は現存せず

【解説】

ダ・ヴィンチは騎馬像の制作に16年もの年月を費やし、1493年11月、粘土の模型が完成しました。

馬だけで6メートル以上にもなる巨大な騎馬像でしたが、戦局の悪化で、この製造に使われるはずだったブロンズが全て大砲製造で使われてしまい、完成させることができませんでした。

さらに模型も侵略してきたフランス軍によって破壊されました。

少年キリスト像

製作年: 15世紀〜16世紀頃

種類: テコラッタ

所蔵:ローマ、ガラン・コレクション

【解説・来歴】

イタリアの彫刻家ルイージ・ガランが、1924年にアスコリ・ピチェーノにある修道院から購入した作品です。

ジャン・パオロ・ロマッツォが「自分はテラコッタでできている幼いキリストの小さな頭部の像を持っているが、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの手によるものだ」と書いている記録などから、レオナルド・ダ・ヴィンチの創作である可能性が指摘されています。

真筆があったが消失・複製されたもの

レダと白鳥

製作年: 1507年〜1510年((チェザーレ・ダ・セストによる模写と言われる))

種類: テンペラ、板

所蔵:ウィルトン・ハウス・トラスト(模写のみ。現物は現存せず(おそらく破棄あるいは紛失)

【解説】

レオナルド・ダ・ヴィンチの『レダと白鳥』の原作は、紛失されたと言われています。

しかし、レオナルド派によって模写され、今日でもどのような絵だったのか、ある程度把握することができます。

上記の絵画は、失われたダ・ヴィンチの原作の模写として知られており、チェザーレ・ダ・セストの作で、1507年〜1510年の間にレオナルドの工房で描いたものであるとされています。

レダと白鳥について詳しくはこちらをお読みください。

アンギアーリの戦い

制作年:1603年(画家ルーベンスによる模写)

種類: スケッチ

所蔵: 上記はルーヴル美術館蔵

【解説】

レオナルド・ダ・ヴィンチの断片的なスケッチが数多く残されており、時間をかけて構図を決め、壁画に描かれたようです。

描かれた場所はヴェッキオ宮殿内の五百人広間の壁。当時ミケランジェロにも壁画制作が委託されており、レオナルド対ミケランジェロの対決ということでも関心を寄せられていました。

しかし、ダ・ヴィンチは、制作技法に失敗したため壁画を完成できず、ミケランジェロは途中でフィレンツェを去ったため、お互いの壁画は未完成に終わり、世紀の対決はドローとなりました。

その後、五百人広間の壁画は、ミケランジェロの弟子ヴァザーリの絵画によってすっかり覆われてしまい、まだダ・ヴィンチとミケランジェロの絵が、どこに描かれていたのかは正確にはわかっていません。

レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画作品の魅力

今回は、レオナルドダ・ヴィンチの絵画で、真作と考られている以下の16点を紹介しました。

1 受胎告知

2 カーネーションの聖母

3 ブノワの聖母子

4 ジネヴラ・デ・ベンチの肖像

5 聖ヒエロニムス

6 東方三博士の礼拝

7 岩窟の聖母(パリ版)

8 音楽家の肖像

9 白貂を抱く貴婦人

10 ラ・ベル・フェロニエール

11 最後の晩餐

12 モナ・リザ (ラ・ジョコンダ)

13 聖アンナと聖母子

14 岩窟の聖母(ロンドン版)

15 洗礼者ヨハネ

16 バーリントンハウス・カルトン(聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ)

さらに、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品と噂される『少年キリスト像』、消失したとされる『レダと白鳥』、『アンギアーリの戦い』についても解説しています。

ここでは簡単な紹介にとどめていますが、それぞれさらに詳しく解説していますので、興味のある絵がありましたら、そちらをご覧ください。

レオナルド・ダ・ヴィンチの作品は、今日まで様々な来歴があり、中には失われたものもあります。

原作がなくなっているものは非常に残念ですが、それでも模写なども残り、今日であってもレオナルド・ダ・ヴィンチの魅力の一端を垣間見れます。

世紀の天才の作品に触れて、感性を育むきっかけとなれば幸いです。

ダ・ヴィンチの書き残したノートには、不思議な動物譚が書いてあります。

そこには私たちの人生を豊かにする人生訓が込められています。

ダ・ヴィンチの動物譚に出てくるカメレオンをモチーフに、絵本を作成してみました。

大人も子供も楽しめる知的な絵本になっていますので、

ダ・ヴィンチに関心を持たれましたら、ぜひ読んでみてください♪