『東方三博士の礼拝』は「とうほうさんはかせのれいはい」と読みます。

「東方の三博士」とは、はるか東の国から来た3人の賢者のこと。

「礼拝」は、彼らが幼子イエスの誕生を祝い、拝みに来た場面を描いていることを意味します。キリスト教美術において、古くから愛されてきた主題の1つです。

この絵が描いているのは、遠く東の国からやってきた3人の賢者たちが、生まれたばかりのイエス・キリストを訪ね、ひざまずいて祝福を捧げている瞬間を描いています。

絵のサイズは246センチ×243センチと、ほぼ正方形に近い大きな作品で、現在イタリアのフィレンツェにあるウフィツィ美術館で大切に保管されています。

しかし、この作品は現在も「未完成」のままとなっています。

なぜダ・ヴィンチは、この大作を未完成のまま残すことになったのでしょうか。

本記事では、『東方三博士の礼拝』が生まれた背景と、完成しなかった理由の謎に迫っていきます。

レオナルド・ダ・ヴィンチが『東方三博士の礼拝』を描いた理由と未完成の謎

1481年、29歳のレオナルド・ダ・ヴィンチは、すでにフィレンツェの画家組合に登録された独立した画家でした。師匠であるヴェロッキオの工房を離れ、自分の名で作品を手がけるようになった頃です。若き日のダ・ヴィンチは、野心に満ち溢れ、その才能を世に示そうとしていました。

そんな時、依頼を受けた作品が、『東方三博士の礼拝』でした。

修道院からの重要な依頼

この『東方三博士の礼拝』は、フィレンツェ郊外にあるサン・ドナート・ア・スコペート修道院から祭壇画として正式に依頼された作品でした。修道院の祭壇を飾る重要な絵画ですから、ダ・ヴィンチにとっても画家としての実力を証明する絶好の機会だったはずです。

契約を結び、構図を練り、下絵を描き進めていく。

順調に見えた制作は、思わぬ形で中断されることになります。

なぜ未完成に?

契約からおよそ1年後、ダ・ヴィンチに新たな転機が訪れました。ミラノ公からの招聘です。

より大きな舞台で活躍するチャンスに、ダ・ヴィンチはフィレンツェを離れる決断をしました。そして、この大作は未完成のまま修道院に納められることなく、彼の手元に残されたのです。

なぜダ・ヴィンチは、せっかく始めた仕事を完成させなかったのでしょうか。

一つには、ちょうどこの時期、フィレンツェの選りすぐりの画家たちが、バチカンにあるシスティーナ礼拝堂の壁画制作プロジェクトに参加をする中、ダ・ヴィンチはその選抜メンバーに選ばれず、挫折を味わったことが影響していると考えられます。自分を認めてくれないフィレンツェに見切りをつけ、新天地のミラノで自分を試したかったのでしょう。

『東方三博士の礼拝』は、他の画家たちもよく描いていたテーマです。ダ・ヴィンチの『東方三博士の礼拝』は独自性があり複雑な描写がなされています。もしかすると、あえて未完成でやめてしまったのかもしれません。

もし完成していたら、このような着色がなされていたと想定されています。

作品のその後と未完成が残した価値

結局、この絵は修道院には届けられず、その後メディチ家のコレクションに加わったと考えられています。修道院は別の画家フィリッピーノ・リッピに同じテーマの祭壇画を依頼することになりました。

未完成のまま残されたこの作品ですが、一方で、私たちは貴重なものを見ることができます。

それは、天才ダ・ヴィンチが新しい表現方法を模索し、革命的な構図に挑んだ、その思考のプロセスそのものです。

ダ・ヴィンチがこの絵で試みた革命的な構図と技法について、詳しく見ていきましょう。

革新的な技法

この絵を遠くから眺めてみると、安定感を感じます。

これは、ダ・ヴィンチが採用した「ピラミッド型構図」によるものです。

画面の中央に聖母子を頂点として配置し、そこから広がるように人々が取り囲む。この三角形の構図が、画面全体に力強い安定感と、同時に劇的な集中性を生み出しています。

従来の「東方三博士の礼拝」は、横長の画面に人物を横一列に並べる構図が一般的でした。

ダ・ヴィンチは違いました。まるで渦のように聖母子へと視線が吸い込まれていく、求心的な構成を選んだのです。

これは当時としては非常に革新的な試みでした。

生き生きとした人物たち

もっと近づいて、人物たちの表情を見てみましょう。

驚いている人、畏敬の念に打たれている人、戸惑っている人。一人ひとりが異なる感情を持ち、まるで本当にその場にいるかのような生命感にあふれています。

それまでの宗教画は、どこか静止画のように静かで、人物たちも決まったポーズで描かれることが通例でした。

ダ・ヴィンチは、この奇跡の瞬間に立ち会った人々の心の動きまで描き出そうとしました。ある人は驚きで目を見開き、ある人は感動で涙を浮かべている。そんな人間の多様な反応を一つの画面に閉じ込めたのです。

キアロスクーロという明暗法の萌芽

さらに、この作品には、後にダ・ヴィンチの代名詞となる技法の原点が見られます。それが「キアロスクーロ(明暗法)」です。画面中央の聖母子には明るい光が当たり、周囲の人物たちは次第に影の中へと沈んでいく。この劇的な光の演出が、画面に深みと神秘性をもたらしています。

ダ・ヴィンチは光と影を科学的に研究した画家でもありました。

光がどのように物体に当たり、影がどこに落ちるのか。そうした観察を通じて、彼は絵画に驚くほどのリアリティを与える方法を見出したのです。

輪郭をぼかすスフマートの技法

よく見ると、人物の輪郭線がはっきりと描かれていないことに気づくかもしれません。これは「スフマート」と呼ばれる、後にダ・ヴィンチが完成させる技法の始まりです。

輪郭線をぼかすことで、人物がより自然に、まるで煙のように柔らかく画面に溶け込んでいきます。あの『モナ・リザ』の神秘的な微笑みも、このスフマートの技法があってこそなんです。

このように完成した絵では色彩の下に隠れてしまう、画家の思考のプロセスが、未完成な絵画ではむき出しになっているのです。

では、この革新的な構図の中心には、いったい誰が描かれているのでしょうか。絵に登場する人物たち一人ひとりに注目して、それぞれが持つ意味を紐解いていきます。

絵画に登場する人物たちは誰が誰?

画面の中央で、まるで光に包まれるように描かれているのが聖母マリアと幼子イエス・キリストです。

周囲の喧騒をよそに、二人だけが静かな空間の中にいるように見えます。

マリアは穏やかな表情で幼子を抱き、訪れた博士たちの礼拝を受け入れています。その表情には、母としての優しさと、神の子の母としての威厳が同時に表れています。一方、幼子イエスは赤ん坊でありながらも、どこか大人びた雰囲気を漂わせています。小さな手で祝福を与えるような仕草をしているようにも見えます。

この2人を中心に、物語のすべてが展開していきます。

東方から来た三博士、それぞれの特徴

聖母子のすぐ近くに、ひざまずいたり立ったりしている3人の男性がいます。彼らが「東方の三博士」です。

メルキオール(老人の博士)

最も手前で深くひざまずいている白髭の老人。彼は黄金を捧げようとしています。老いた体を折り曲げ、畏敬の念をもってイエスに近づく姿は、長い人生を経た者の深い信仰を感じさせます。

バルタザール(壮年の博士)

その奥にいる中年の男性。乳香を手にしています。老人と若者の間に位置する彼は、人生の盛りの力強さと知恵を象徴しているかのようです。

カスパール(若い博士)

左側に立つ若々しい姿の博士。没薬(もつやく)の壺を持っています。まだ若い彼の存在は、新しい世代への希望を表しているようにも見えます。

この三人が老・壮・青の三世代で描かれているのには意味があります。あらゆる年齢の人々が、この奇跡を目撃し、祝福しているということを示しているのです。

三博士の贈り物が持つ意味

遠い東の国から、星に導かれてやってきた三博士。彼らはただ見物に来たわけではありません。手には、それぞれ貴重な贈り物を携えていました。

古代の世界では、高貴な人物、特に王に謁見する際には、贈り物を捧げるのが礼儀でした。博士たちは、この幼子イエスを「ユダヤ人の王」として認め、最大限の敬意を表したのです。でも、彼らが選んだ3つの贈り物には、単なる礼儀以上の深い意味が込められていました。

黄金が象徴するもの

まず一つ目は「黄金」です。黄金といえば、王の象徴。王冠も、王笏も、金でできています。

博士たちが黄金を捧げたのは、イエスが地上の王、つまり人々を導く支配者であることを認めたからです。ただし、イエスの王権は、武力や権力によるものではありません。愛と正義による統治。それを象徴するのが、この黄金という贈り物だったのです。

乳香が象徴するもの

二つ目は「乳香(にゅうこう)」です。乳香は、樹脂から作られる香料で、神殿での祭儀に使われていました。煙となって天に昇る香りは、神への祈りを象徴しています。

この乳香を捧げることで、博士たちはイエスが単なる人間の王ではなく、神の子、神そのものであることを示しました。人間でありながら神でもある。その二重性を表す贈り物が、乳香だったわけです。

没薬が象徴するもの

そして三つ目が「没薬(もつやく)」です。これは現代の私たちにはあまり馴染みのないものですが、古代では遺体の防腐処理に使われていました。つまり、死と関連する品なのです。

生まれたばかりの赤ん坊に、なぜ死を連想させる贈り物を?

イエスは人間として生まれ、最終的には十字架にかけられて死ぬ運命にありました。没薬は、その将来の受難を予言する象徴だったのです。

喜びの誕生の場面でありながら、同時に悲劇的な未来も暗示されている。この三つの贈り物を通じて、イエスという存在の全体像が浮かび上がってきます。

三博士自身が象徴する全世界からの祝福

贈り物だけでなく、三博士という存在そのものにも象徴的な意味があります。

伝統的に、三博士はアジア、アフリカ、ヨーロッパという三大陸から来たとされています。つまり、当時知られていた全世界を代表しているわけです。世界中の人々が、このイエスの誕生を祝福しに集まった。そんなメッセージが込められているんですね。

また、老人、壮年、若者という三世代で描かれることも重要です。年齢に関わらず、あらゆる世代の人々が救いの対象である。誰もが神の前では平等であるという、キリスト教の根本的な教えを体現しているのです。

多様な反応を見せる人々

聖母子と三博士の周りを、たくさんの人々が取り囲んでいます。この群衆がまた、実に魅力的です。一人ひとりの表情を見ていくと、まるで映画のワンシーンを見ているような臨場感があります。

ある人は驚きで目を見開き、ある人は信じられないといった様子で首をかしげています。また別の人は、深い感動で祈りを捧げているようです。ダ・ヴィンチは、この奇跡の瞬間に立ち会った人々の、様々な心の動きを描き分けることに成功しています。

これらの人々は、単なる背景ではありません。一人ひとりが生きた人間として、この物語に参加しているのです。

背景に見える古い世界と新しい世界

さらに視線を背景に移すと、一見不思議な光景が描かれています。右側には廃墟となった建物、左側では騎馬隊が激しく戦っています。なぜ、イエス誕生という平和な場面に、こんな争いの風景が?

実はこれにも深い意味があると考えられています。戦いや廃墟は、キリスト以前の古い世界、異教の世界を象徴しているんです。そして画面中央の聖母子は、新しい世界の始まりを告げています。古い世界が終わり、その土台の上に新しい教会が築かれる。そんな歴史的な転換点を、ダ・ヴィンチは一つの画面に描き込んだのです。

では、ダ・ヴィンチ以外の画家たちは、この同じテーマをどのように描いたのでしょうか?

他の巨匠たちの作品と比較しながら、レオナルド版の独自性に迫っていきます。

他の画家たちの『東方三博士の礼拝』との比較

先にも触れていましたが、『東方三博士の礼拝』というテーマは、ルネサンス期のフィレンツェで大人気でした。

理由はいくつかあります。

まず、この主題は画家の腕の見せ所が多いためです。豪華な衣装を着た博士たち、異国情緒あふれる雰囲気、複雑な人物配置。構図の工夫も、色彩の華やかさも、存分に発揮できるテーマだったのです。

さらに、裕福な市民やギルドが、自分たちを博士になぞらえて絵の中に描き込んでもらうことも多くありました。権威を示し、信仰心をアピールできる、まさに一石二鳥のテーマだったわけです。

多くの画家がこのテーマに挑戦しました。その中でも、ダ・ヴィンチの作品は際立って独創的です。他の巨匠たちの作品と比べてみると、その革新性がよりはっきりと見えてきます。

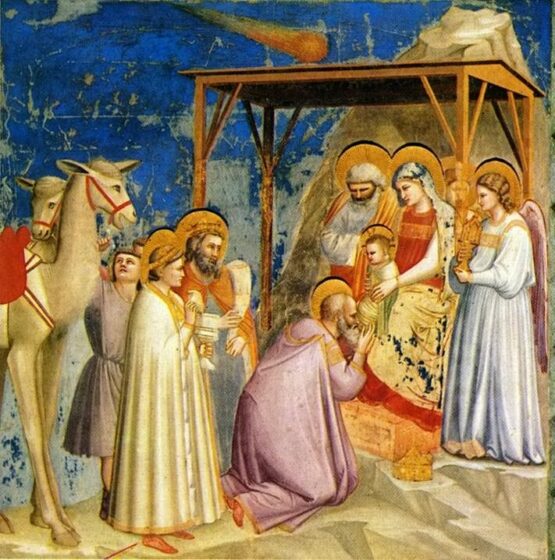

ジョット版:ルネサンスの扉を開いた先駆者

ルネサンスの扉を開いたとされる画家ジョット。彼もまた、この主題を描いています。ジョットの作品は、14世紀初頭のもので、ダ・ヴィンチより150年以上も前の作品です。

ジョットの絵を見ると、物語を平面的に、分かりやすく伝えることに重点が置かれています。人物は横一列に並び、誰が誰なのか一目瞭然。中世の絵画から一歩前進して、人物に感情表現を与えた点は画期的でしたが、まだどこか様式的な印象も残っています。

ダ・ヴィンチは、ジョットが始めた感情豊かな人物描写を受け継ぎながらも、さらに複雑な空間構成と、より深い心理描写へと発展させました。平面的だった物語が、レオナルドの手によって立体的な劇場へと変貌を遂げたのです。

ボッティチェリ版:華麗なる色彩と装飾性

ダ・ヴィンチがこの絵を描く少し前、同じフィレンツェで活躍していたボッティチェリも、同じ主題の傑作を残しています。あの『ヴィーナスの誕生』で有名な画家ですね。

ボッティチェリの『東方三博士の礼拝』は、色彩が豊かで装飾的です。鮮やかな色使い、美しい衣装の質感、そして何より、メディチ家の人々をモデルに描き込んだことで有名な作品です。まるで華やかな宮廷の儀式を見ているような、優雅で洗練された雰囲気が漂っています。

一方、ダ・ヴィンチの作品はどうでしょう。未完成で色彩がないとはいえ、彼が目指したのは装飾的な美しさではありませんでした。人物の内面的な深さ、劇的な構成、そして光と影による神秘性。ボッティチェリが「美しく描く」ことを目指したとすれば、レオナルドは「真実を描く」ことを目指したと言えるかもしれません。

レオナルドの独自性:ドラマと心理描写

他の多くの画家たちと比べて、ダ・ヴィンチの作品が際立っている点は何でしょうか。

まず、構図の大胆さです。伝統的な横長の構図を捨て、求心的な渦巻く構図を採用しました。これにより、画面に緊張感と躍動感が生まれています。

次に、心理描写の深さです。単に美しい場面を描くのではなく、そこにいる一人ひとりの心の動き、感情の揺れまでを描き出そうとしました。絵画が、静止した物語から、生きた演劇へと変わった瞬間とも言えます。

そして、科学的な観察眼です。光がどう当たり、影がどう落ちるか。人体がどう動き、衣服のひだがどう形成されるか。ダ・ヴィンチは画家であると同時に、自然の研究者でもありました。その姿勢が、作品に他とは違うリアリティをもたらしているのです。

こうした革新性は、後の多くの画家たちに影響を与えました。ダ・ヴィンチの『東方三博士の礼拝』は、ルネサンス美術が次の段階へと進む道しるべとなったのです。

さて、ここまで絵の構図や他の作品との違いを見てきましたが、そもそもこの『東方三博士の礼拝』という物語自体には、どんな意味が込められているのでしょうか。次のセクションでは、三博士が携えてきた贈り物の象徴性と、この主題が持つ深い宗教的意味について解説していきます。

修復による再発見

何世紀もの間、暗いベールに覆われていた傑作

500年以上の時を経た絵画には、避けられない変化が訪れます。長い年月の間に、表面を保護するために塗られていたワニスが酸化し、黄色く変色してしまったのです。

20世紀の終わり頃、この作品は暗く、くすんだ印象でした。ダ・ヴィンチが描いた細部の多くが、まるで霧の中にあるように見えにくくなっていました。本来の明るさや、繊細な描写は、厚いベールの下に隠されてしまっていたのです。

そして、21世紀に入り、ついに大規模な修復プロジェクトが始動することになります。

6年間にわたる修復の挑戦

2011年、ウフィツィ美術館は、この作品の包括的な修復を決定しました。約6年間にわたる、慎重で根気のいる作業の始まりです。

修復チームが最も気を使ったのは、ダ・ヴィンチのオリジナルの筆致を損なわないことでした。古いワニスを取り除く作業は、まるで考古学の発掘のように繊細です。少しずつ、少しずつ、変色した層を削り取っていく。その下から、500年前の画家の筆跡が、まるで昨日描かれたかのように現れてくるのです。

修復家たちは、最新の技術と伝統的な技法を組み合わせて作業にあたりました。拡大鏡を使って細部を観察し、化学的な分析で使用されている材料を特定し、一筆一筆に敬意を払いながら作業を進めていきました。

科学調査が明かした隠された秘密

修復作業と並行して、科学的な調査も行われました。赤外線カメラ、X線、紫外線など、様々な光を使って、肉眼では見えない情報を探り出したのです。

すると、驚くべき発見がありました。

現在見える絵の下に、ダ・ヴィンチの最初のアイデアが隠されていたのです。背景の建物は、当初はまったく違う構造で計画されていました。人物の配置も、何度も変更された跡が見つかりました。

ダ・ヴィンチは、一度描いたものに満足せず、何度も描き直していたんです。より良い構図、より効果的な表現を求めて、試行錯誤を重ねていた。その証拠が、科学調査によって明らかになりました。

また、当初の計画では使われていた色彩の痕跡も発見されました。完全に未完成というわけではなく、部分的には色が付けられ始めていたことがわかったのです。

ダ・ヴィンチがこの作品をどのように完成させようとしていたのか、その構想の一端を垣間見ることができました。

修復後の驚きの変化

2017年、修復が完了した作品が一般に公開されました。

暗く沈んでいた画面が、明るさを取り戻しました。

人物の表情がより鮮明に見えるようになり、背景の建物の細部まではっきりと確認できるようになりました。ダ・ヴィンチが意図していた明暗のコントラストも、本来の力強さで蘇りました。

特に印象的だったのは、群衆の表情の豊かさです。修復前は判別しにくかった個々の人物の感情が、修復後はくっきりと読み取れるようになりました。ダ・ヴィンチがいかに一人ひとりを丁寧に描き分けていたか、それが初めて明らかになったのです。

また、筆のタッチもより鮮明に見えるようになりました。力強く引かれた線、繊細に重ねられた陰影。ダ・ヴィンチの手の動きが、より身近に感じられるようになったのです。

修復が教えてくれたこと

この修復プロジェクトは、単に作品を綺麗にしただけではありません。ダ・ヴィンチの制作方法について、多くの新しい知見をもたらしました。

彼がどのように下絵を描き、どのように構図を修正し、どのように光と影を計算していたか。修復と科学調査を通じて、天才の思考プロセスの一端が明らかになったのです。

また、この修復は、文化財保存の重要性を改めて示しました。適切な保存と修復があれば、500年以上前の作品でも、当時の輝きを取り戻すことができる。

この修復の物語自体が、一つのドラマといえるのかもしれません。

さて、こうして再発見されたこの作品には、まだまだ多くの謎や興味深いエピソードが隠されています。

次のセクションでは、専門家も頭を悩ませる謎や、作品にまつわる面白い逸話をご紹介しましょう。

作品に隠された謎と興味深いエピソード

右端の謎の青年:ダ・ヴィンチの自画像?

画面の右端を注意深く見てみてください。他の人物たちとは少し違う雰囲気の青年がいることに気づくはずです。彼は聖母子ではなく、画面の外を見つめているんです。

この青年について、興味深い説があります。これはダ・ヴィンチ自身の若き日の自画像ではないか、というものです。画家が自分の作品の中に登場するのは、当時としては珍しいことではありませんでした。一種のサインのようなものですね。

確かに、この青年の表情には何か特別なものがあります。群衆の興奮から一歩引いて、冷静に状況を観察しているような。まるで画家の視点そのものを体現しているようにも見えます。

中央の大きな木が象徴するもの

聖母子のやや左側、画面の中央部に、大きな木が描かれています。一見すると背景の装飾のようにも見えますが、実はこれにも深い意味が込められているという解釈があります。

一つは「生命の木」の象徴です。旧約聖書のエデンの園に生えていたとされる、永遠の命を与える木。イエスの誕生が、人類に新しい命、救いをもたらすことを暗示しているのかもしれません。

もう一つの解釈は、イエスが将来磔にされる「十字架」の予兆です。喜びの誕生の場面でありながら、悲劇的な未来も暗示する。三博士の贈り物の一つ「没薬」が死を象徴していたように、この木もまた、イエスの運命を予言しているのかもしれません。

背景の戦闘シーン:何を描いているのか

左側の背景では、騎馬隊が激しく戦っている様子が描かれています。平和な誕生の場面に、なぜこんな激しい戦闘が?この謎については、専門家の間でも様々な解釈があり、今でも議論が続いています。

最も一般的な解釈は、異教徒同士の無意味な争いを表しているというものです。キリスト以前の世界は、争いと混乱に満ちていた。でもイエスの誕生によって、新しい平和の時代が始まる。その対比を視覚化したという説です。

別の説では、これは特定の古代の物語や伝説に基づいているのではないかとも言われています。ローマ帝国の戦いや、東方の歴史的な出来事を暗示しているのかもしれません。

あるいは、もっとシンプルに、ダ・ヴィンチが馬の動きや戦闘シーンを研究するために描いたという見方もあります。

彼は馬の解剖学的研究を行っていましたし、後に『アンギアーリの戦い』という大規模な戦闘画を手がけることになります。その予行演習だったのかもしれません。

どの解釈が正しいのか、それとも複数の意味が重ねられているのか。答えは謎のままです。

代役画家フィリッピーノ・リッピとの数奇な縁

ダ・ヴィンチがこの絵を未完成のままフィレンツェを去った後、修道院は困りました。祭壇画がないままでは、典礼を執り行うのに支障が出ます。そこで修道院は、別の画家に同じテーマの祭壇画を依頼することにしました。

その画家が、フィリッピーノ・リッピです。彼もまた優れた画家で、同じ『東方三博士の礼拝』を完成させました。そして興味深いことに、ダ・ヴィンチの未完作とリッピの完成作、両方が現在同じウフィツィ美術館に所蔵されているんです。

二つの作品を見比べると、リッピの作品は、色彩豊かで装飾的。きちんと完成された美しさがあります。一方、ダ・ヴィンチの作品は未完成ながら、革新的な構図と劇的な表現に満ちています。

完成作と未完成作。伝統と革新。2つの対照的なアプローチを、同じ場所で見比べることができます。

未完成の傑作が教えてくれること

レオナルド・ダ・ヴィンチの『東方三博士の礼拝』。この作品は未完成でありながら、いや、未完成だからこそ、私たちに多くのことを語りかけてくれます。

もしこの絵が完成していたら、色彩の美しさに目を奪われていたことでしょう。でも、下絵の状態で残されたからこそ、私たちはダ・ヴィンチの創作プロセスを直接のぞくことができます。

この記事を通じて、『東方三博士の礼拝』の基本的な情報から、ダ・ヴィンチの革新的な技法、作品に込められた深い意味まで、様々な角度からご紹介してきました。

でも、この作品の魅力はまだまだ尽きません。背景に描かれた謎めいた場面、右端のこちらを見つめる青年の正体、三博士が象徴する深い宗教的意味。解釈の余地は無限にあります。

次にこの作品を目にしたとき、ぜひご自身の目で観察してみてください。

「この人物は何を考えているんだろう」、「なぜここに光が当たっているんだろう」。そんな疑問を持ちながら見ると、新しい発見があるはずです。

レオナルド・ダ・ヴィンチが500年以上前に残した、この未完の傑作。それは今も、私たちに問いかけ続けています。芸術とは何か、美とは何か、そして人間の創造性とは何か。

あなたなりの答えを、この絵の中に見つけてみてください。