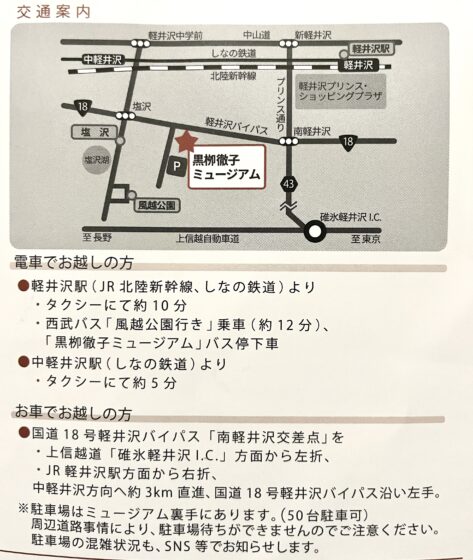

「黒柳徹子ミュージアム」はどこにある?

「黒柳徹子ミュージアム」は軽井沢にあります。

住所:長野県北佐久郡軽井沢町長倉574

一体なぜ、軽井沢が美術館の舞台に選ばれたのでしょうか?

徹子さんにとって、子どもの時から両親とよく遊びに来ていた場所が軽井沢で、また黒柳徹子記念財団の代表理事を務める田川啓二さんが軽井沢に別荘を持っており、徹子さんも別荘に伺う中で、より軽井沢に愛着を深めたといいます。

「黒柳徹子ミュージアム」の設計者は誰?

「黒柳徹子ミュージアム」の設計は、内藤廣さんが担当しています。

内藤廣さんは、徹子さんが理事を務めるちひろ美術館の設計、鳥羽市立海の博物館、牧野富太郎記念館、その他、とらや、渋谷駅周辺の再開発など、さまざまな建築を手掛けています。

高度な木造建築の技術が発揮されており、徹子さんも「私の玉ねぎ頭のようで可愛いです」と外観についてコメントしています。

建築家の内藤さんは、設計にあたり、このようにコメントしています。

「黒柳さんの美術館ですから、ご自身のイメージとシンクロするようなものでなければなりません。これは建築家にとっては最大級の難題です。まず初めに考えたのは、大工さんが作るような在来工法の木造技術で造るということです。大工さんが使っているこの工法は、江戸時代の初期に作り上げられたもので、やがて広く庶民の暮らしを支えるようになりました。かつて日本中どこでも、家を建てるとなれば棟上げ式をやったものでした。真っ青な空を背景に組み上げられた木材の骨組みは、ため息が出るほど美しいものです。

これは紛れもなく庶民の技術であり庶民の暮らしに息づいていた文化です。それを建物の基本にすることは、テレビを通して庶民の暮らしとともにあろうとする黒柳さんのお考えにも通じるのではないか、と考えました。これは私の勝手な思い入れです。

でも、それだけでは足りません。やはり美術館は特別な場所です。日常の暮らしとは違う空間を創らねばなりません。そこで、黒柳さんがヒラリと身をかわして舞うような動きを建物全体に与えたらどうだろう。たぶんそれは、これまで誰も見たことのないような姿の建物になるはずです」黒柳徹子ミュージアムHP

「黒柳徹子ミュージアム」は徹子さんの終活?

徹子さんが自身のミュージアムを設立した理由は何でしょうか?

それは、これまで収集してきた様々な美術品やアンティークなどのコレクションを披露する場を欲したからですが、90歳を超えた徹子さんにとって、“人生の集大成”ともいうべく、壮大な終活をするためではないでしょうか。

実際に、コロナ禍では遺言書を作成しようとしていたとか。

構想6年を経て、徹子さんにとっても想いが結実した空間が「黒柳徹子ミュージアム」なのです。

それでは、徹子さんが集められたコレクションの数々を見ていきましょう。

どれも素敵な品物でしたが、私が特に印象に残ったベスト5をご紹介します。

1 ガラスの文鎮

ガラスの文鎮、日本ではあまり馴染みがないですが、海外では見かけることがあるようです。

とても美しく、日常をアートに彩ってくれるアイテムです。

個人的には、このミュージアムの中で1番見応えがありました。

徹子さんはこのように言っています。

ガラスの文鎮

以前、日本に住んでいたイギリス人の友人宅を訪ねたとき、テーブルの上に丸い不思議なガラスが置いてあり、

その中には、美術館のような建物や人々が描かれていました。

「これは何?」

と尋ねると、 「グラス・ペーパーウェイト」だと。

文鎮といっても、ヨーロッパでは芸術品のような美しいものが多いのだと知りました。

その後、 友人が帰国する際「思い出に」 と、 そのペーパーウェイトをプレゼントしてくれて、

それがきっかけで、旅先などで少しずつ集めるようになったのです。

お花の花びら一枚一枚や、とても小さな模様など、ガラスで丁寧に繊細に作られていて、

じっと見ていると、小さな世界に引き込まれるような不思議な感覚になります。

黒柳徹子ミュージアム

2 カクテルハット

こんな帽子が存在するの?と思うほど、びっくりな帽子です。

日常がパリコレ!?と思わせるような帽子で、歩いているだけで愉快な気持ちになりそうです。

カクテルハット

カクテルハットは20世紀初頭に生まれ、 1930~50年代に流行した小さな帽子です。

花や果実、 ビーズなどをあしらい、カクテルドレスに合わせて作られ、

使用された、装いを一層華やかにするアイテムです。

私のコレクションも、そうした時代の美しさを感じさせるものばかりで、

装飾品というよりアートのようです。

黒柳徹子ミュージアム

3 犬筥(いぬばこ)

徹子さんの代名詞といえば「犬筥」。徹子さんのことを知って、犬筥に出合ったという人も多いはず。

江戸時代に流行ったもので、入れ物以外にも掛け軸の展示もありました。

犬筥

お雛さまの隣に飾られていた犬の形をした入れ物に、

京都の骨董屋さんで出会ったのは50年ほど前。

幼い子どもの顔に、犬の身体をしたその可愛らしい姿に惹かれ、 店主に尋ねると、

「犬筥 (いぬばこ)」という名称だと教えてもらいました。

犬筥は、 室町時代から伝わるもので、 安産の守り神とされ、

お姫様のお嫁入り道具として使われていたそうです。

産着を犬筥に入れておいてから赤ちゃんに着せたり、臍の緒を入れて

犬筥ごと土に埋めたりと、さまざまな使い方がありました。

紙で作られた犬筥は、上等なものほど金箔が多く使用され、

絵柄もとても繊細です。 額の毛は 「蒔絵筆」という極細のネズミの毛の筆で描かれています。

黒柳徹子ミュージアム

4 ドレス・着物

素晴らしい一級品の着物から水墨画や日本語を用いた和の世界観を反映させたドレスなど、徹子さんの個性的なコレクションを見ることができました。伝統を今に生かしていく姿勢が素晴らしいですね。

着物

ニューヨークでの留学生活の中で、 着物の 「伝統美」に触れたことがきっかけで、

着物を集めるようになりました。

特に江戸時代や明治、大正、昭和初期など、 比較的古い時代の着物に強く惹かれます。

私が興味を持った着物は、 現代の洋服で言うところのオートクチュールのように、

一着一着にさまざまなこだわり、思いや願いが込められ、丹念に仕上げられた特別な衣装です。

集めている着物のデザインは無難なものではなく、独創的で驚きに満ちています。

どの図案も自然や季節、生活に根ざした深い意味が込められ、「なぜこんな発想が?」と感心させられます。

黒柳徹子ミュージアム

5 浮世絵

最後は浮世絵コレクションですが、団扇になった浮世絵はレアな感じがしますし、これを集める徹子さんのセンスを感じます。

浮世絵 団扇

浮世絵が描かれた団扇は、江戸時代、 涼をとる実用品としてだけでなく、

季節の風物や人々の暮らしを映す芸術品としても親しまれてきました。

中でも大首絵が描かれたものは、団扇という丸みのある独特の形と相まって、

とても魅力的に感じられます。

私が団扇絵を集め始めたのは、ニューヨークから帰国した頃のこと。

若かった私は手に入れるのに苦労しましたが、

ひとつ、またひとつと増えていくうれしさは格別でした。

黒柳徹子ミュージアム

まとめ

いかがだったでしょうか?

他にも、徹子さんのことを描いた肖像画、蒔絵、カメオなど貴重なコレクションが満載です。

コレクションの他にもショップがあり、徹子さんグッズが販売されています。

私が見に行った時は2階がまだクローズになっていましたが、これからさらに新たなアイテムが拡充されていきます。

軽井沢に行った際には、ぜひ自然散策と合わせて検討してみてはどうでしょうか。

また、私は予約なしの当日券で入館しましたが、販売枚数に制限があるようで、

確実に鑑賞したい場合は、事前に予約した方がいいそうです。

https://www.e-tix.jp/kuroyanagitetsuko-museum

住所:長野県北佐久郡軽井沢町長倉574

開館時間:9:30~17:00(最終入館16:30)

料金:大人:1,800円 シニア(65歳以上)/学生(高・大):1,500円 小中学生:1,000円 障害手帳所持者:1,000円

未就学児:無料

黒柳徹子さんを知るおすすめ書籍

最後に、黒柳徹子さんに興味を持たれた方のために、おすすめの書籍をご案内いたします。

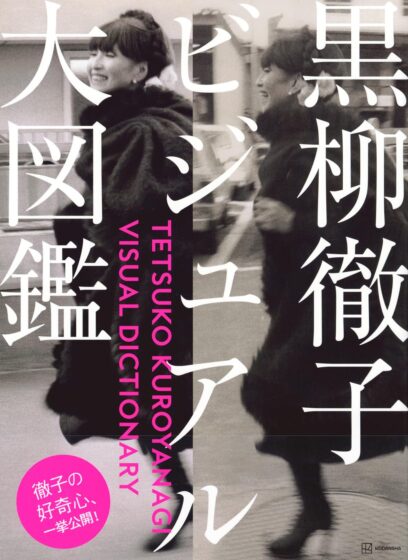

黒柳徹子ビジュアル大図鑑 2025年5月14日発売

【本書の内容】

・徹子の美意識のルーツは〇〇にあった!

・私の好きなオノマトペ

・DRESS ハナヱ・モリ/イッセイミヤケ

・ACCESSORIES キラキラ大好き!相棒みたいな装飾品たち

・PANDA!!! 私のパンダコレクションのほんの一部をご紹介(笑)

・KIMONO MAGIC! 着物がくれたニューヨークの奇跡

・BEAUTY FOR LIVING 暮らしの中の美

・そのほか徹子さんが「すっごーい」と圧倒された私物をたっぷり。

見てるだけで楽しい本です

黒柳徹子さんのエネルギーの凄さを感じました。

黒柳徹子さんの衣裳、特に着物姿が以前から大好きでした。着物衣裳展が企画されたら良いのに…と、ずっ~と思っていました。今回は着物だけではなく身の回りのモノ全てに渡り「好きなモノ」をピックアップされており、何回観ても読んでも飽きません。黒柳さんのコメントを読むと、「徹子の部屋」でほとんど毎日聞いているお声が頭の中で甦ります。

とても素敵でした。

大切にしたい一冊になりました。