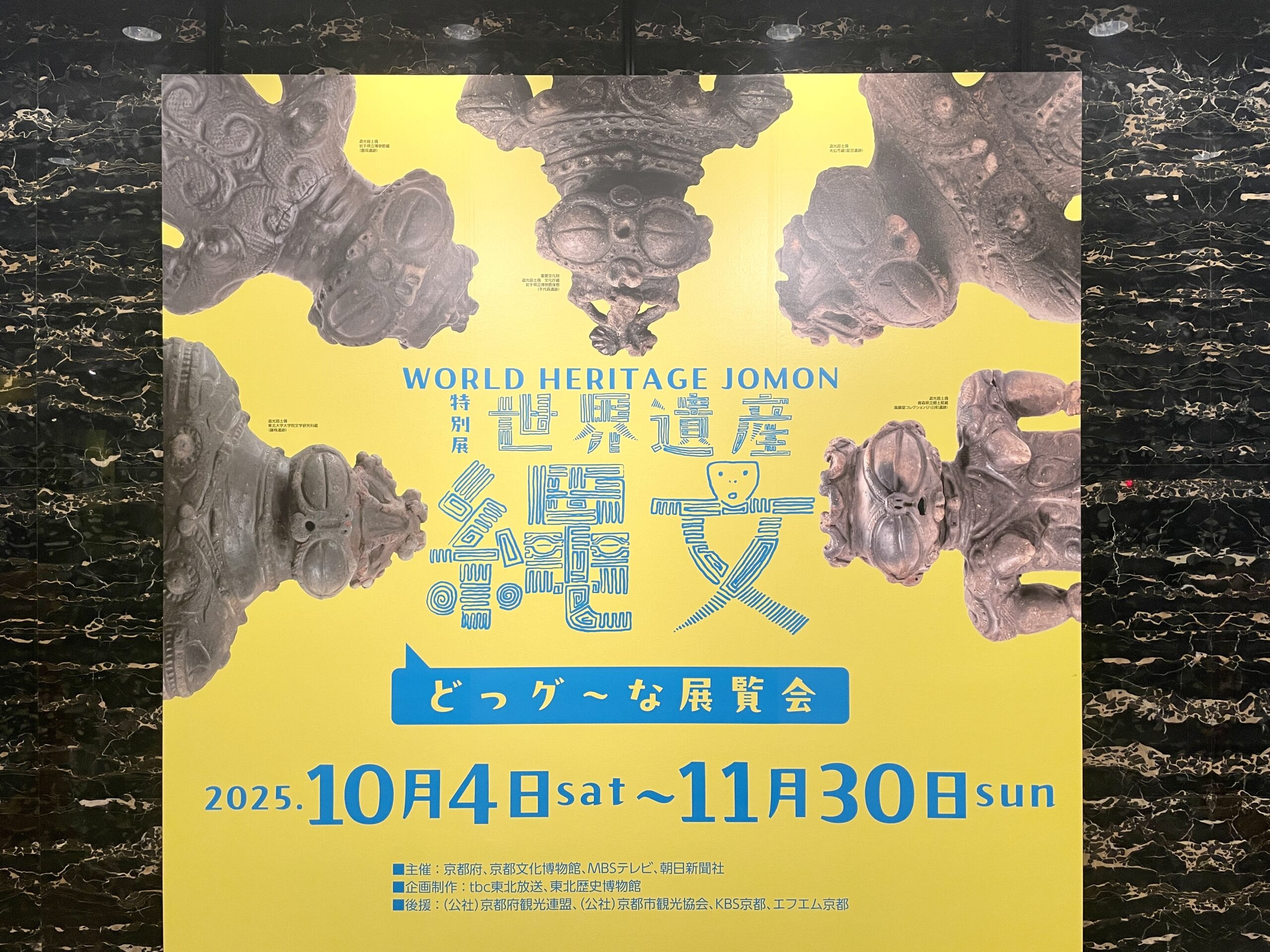

縄文文化満載のどっグーな展覧会

宮城、京都、群馬の3都市を巡回する展覧会、世界遺産 縄文 どっグーな展覧会では、“国宝土偶”など珍しい土偶が集結。土偶以外にも、縄文土器をはじめ、縄文人の営みがわかるような文化遺産の展示が行われています。

2021年には、「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録されました。

縄文社会は、1万年以上続いた持続社会。SDGsなど、サステイナブルなあり方が求められる現代人にも、きっと学びになることがあるはずです。本記事では、展覧会の内容のハイライトをまとめ、わかりやすく縄文文化のエッセンスをお届けしていきます。

縄文土器とは?

縄文土器と対照的な土器に弥生土器があります。私は、弥生土器はシンプルな土器で、縄文土器は装飾的なイメージを持っていました。ところが、今回の展示で、縄文土器にもいろいろなバリエーションがあることを知りました。

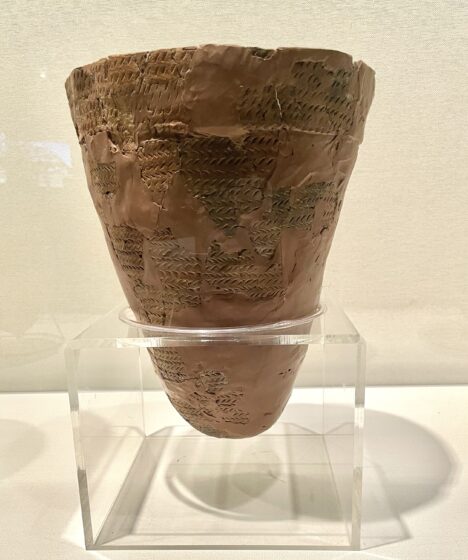

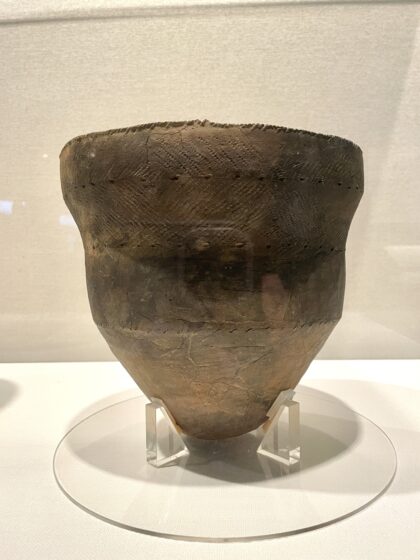

最も初期の頃に作られた土器は、「無文土器」と呼ばれ、文様のないもので数も多くありませんでした。そこから、土器が普及するにつれて、装飾的な土器が生まれていきます。こちらの土器は、「隆起線文系土器」と呼ばれ、縄文時代の草創期に使用されていたものです。土器の表面に、細い粘土を何段も平行に巡らせて貼り付けています。底が尖っているのがポイントです。

また、同時期に創られていた土器に、「爪形文土器」があります。読んで字のごとく、土器の表面全体に「縄文人の爪」、もしくは、「ヘラ状の工具」を押しつけて装飾されています。こちらの底は尖っておらず、丸くなっています。

そして、こちらが「縄文」という言葉が生まれるきっかけとなった、“ザ・縄文土器”です。器の上部を見てみると、2種類の縄目を用いて装飾されていることがわかります。

その後、縄文土器はさらに進化を遂げます。より機能面・情緒面が強調されていくのです。

こちらの土器をご覧ください。その形から「円筒土器」と呼ばれています。底が平たいのが特徴的で、保管しやすい実用的な土器になっています。

「大木土器」と呼ばれる装飾的な土器があります。円筒土器が北エリアで展開したのに対し、「大木土器」は南エリアで広がっていました。大木土器の“大木”とは、宮城県の松島湾沿岸にある大木囲貝塚から発掘された土器に由来して命名されています。土器の形状には膨らみがあり、渦巻の文様が特徴的です。

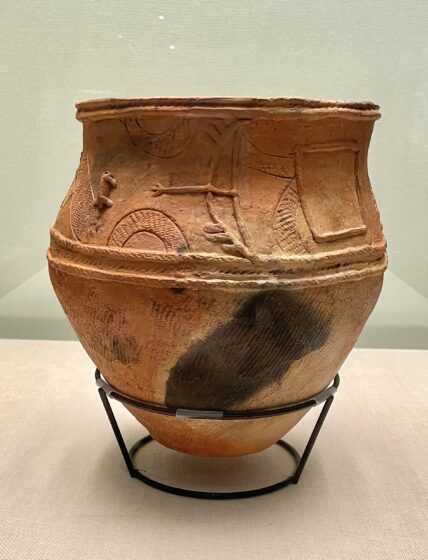

時代が進むにつれ、装飾もバリエーションが豊かになってきます。こちらは「狩猟文土器」と呼ばれ、弓矢を動物に放つ様子が表現されています。青森県で発見されています。

拡大がこちら。

そして、こちらは福島県福島市で見つかった「人体文付き土器」です。非常にユニークな土器ですね。

芸術家の岡本太郎も驚いたという、縄文土器で最もインパクトがある土器は、「火焔型土器」と呼ばれていて、新潟県内で出土しています。今回の展示では、山形県の遊佐町で発見された同じタイプの土器がありました。内面には煮炊きによる炭水化物の痕跡が残されています。とってもアートな見た目なので、上部からと側面からの写真も掲載します。

後期になると、コンパクトな土器も作られるようになりました。「燭台形台土器」と呼ばれる、燭台のような形が特徴的です。

縄文人のクリエイティビティ、恐るべしです。自由な発想でものづくりをする大切さを教わった気がします。

次に「縄文人の衣食住」について紹介いたします。

縄文人のファッションは?

縄文人と聞くと、原始的な生活なのでファッションなどはなく、最低限の衣類を身につけていた、と想像するかもしれません。少なくとも私は、縄文展を見るまではそのように思ってました。ところが、いつの時代でも、オシャレをしようという発想があるのだということを知らされました。

証拠に、いくつかの装飾アイテムが発見されています。

こちらは、「漆塗りの耳飾り」や「腕輪」です。

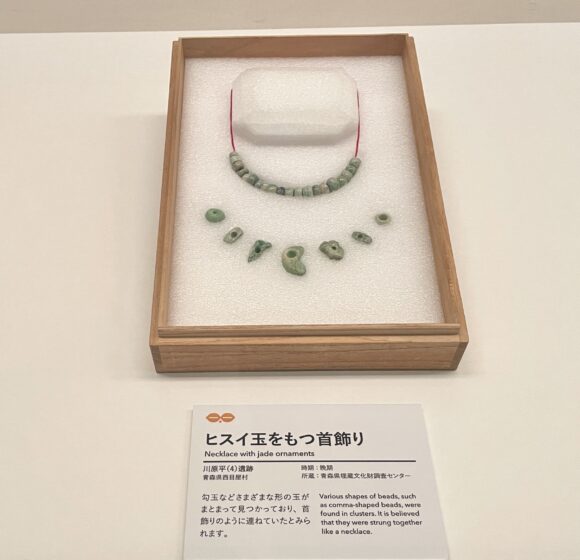

その他、「ヒスイの首飾り」は現代人でも身につけていても不思議ではありません。

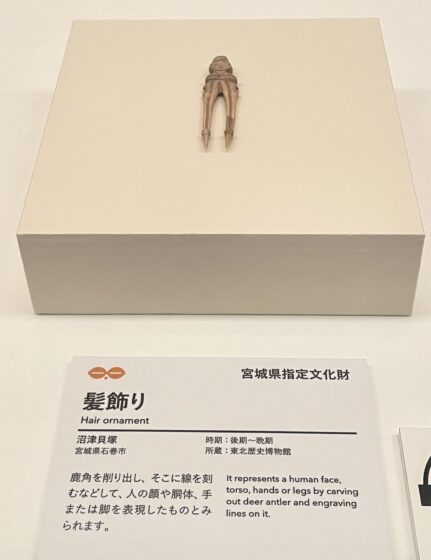

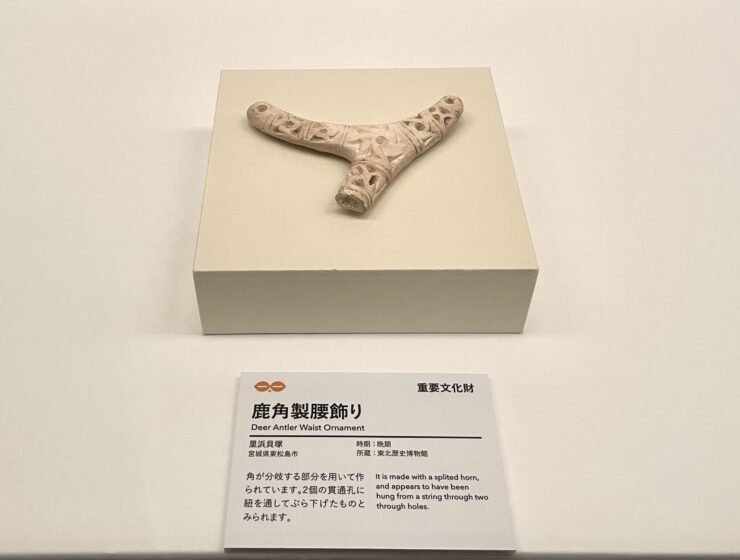

「装飾的な耳飾り」や「人型の髪飾り」、「腰飾り」なんていうものもあり、実にオシャレを楽しんでいた様子が伝わってきます。

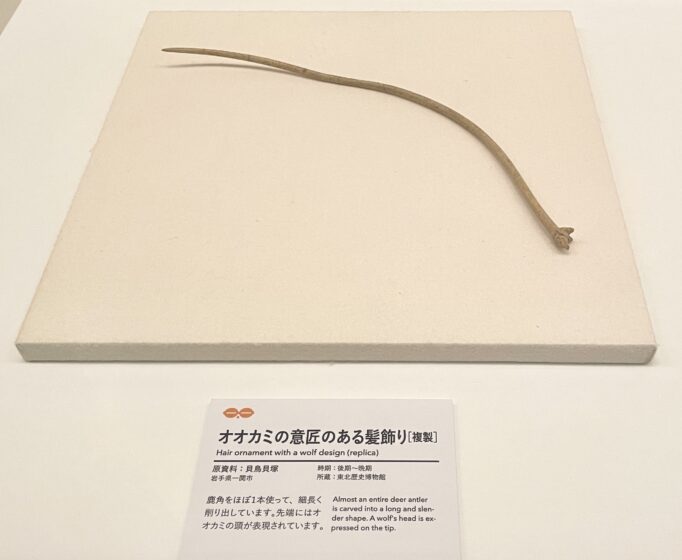

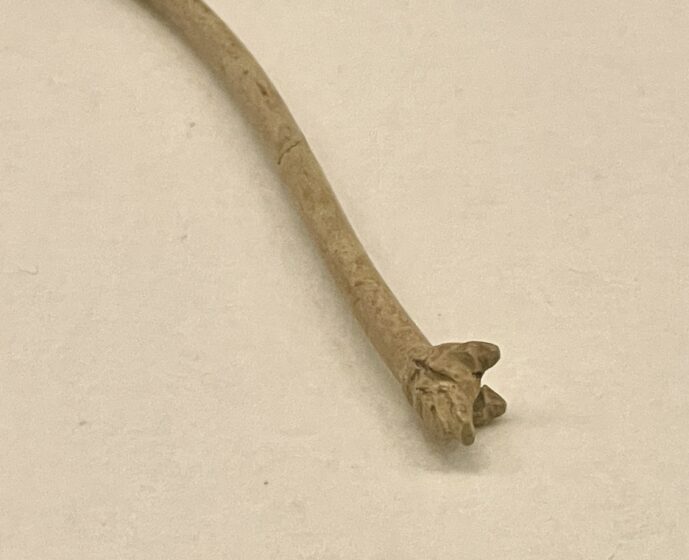

また、先端がオオカミの頭のようなデザインになっている長い髪飾りもあり、一体どんな人が身につけたのかと想像してしまいます。

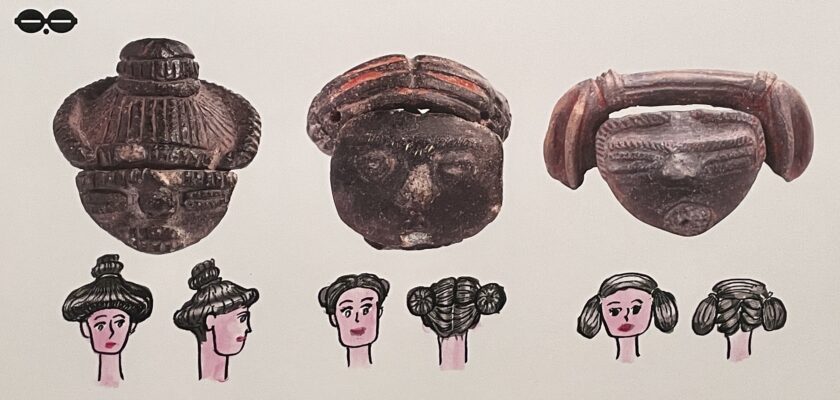

このように着飾っていたのは女性だと思われますが、髪型にも気を配っていたことがわかっています。

3種類の女性の頭部の土偶があることから、現代人と同じように、いろいろなヘアスタイルを楽しんでいたようです。

縄文人も、私たちと同じような感性を持ち、日々に彩を添えていたのですね。

縄文人は何を食べていた???

遺跡の調査から、当時の縄文人の生活を知ることができます。一体、縄文人は何を食べて生活していたのでしょうか? そのすべてを知ることはできませんが、発掘された痕跡から想像してみたいと思います。

こちらはなんと“オットセイの骨”です。縄文人は、オットセイを食べていたと考えられています。丸木舟を作って、漁に出ていたのですね。

私たちも食べているホタテ、その右隣はイルカの骨です。縄文人はイルカやクジラも食べていたようです。

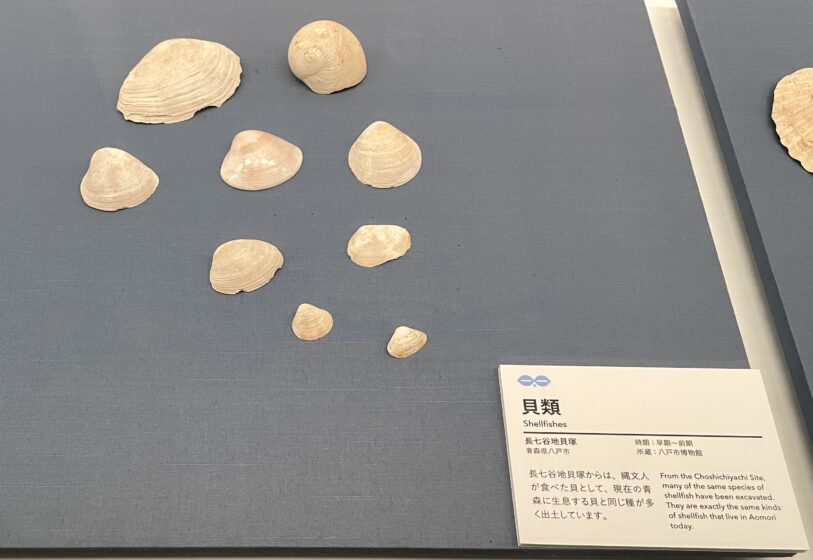

貝塚があるように、縄文人は貝を食べていました。リアル貝塚の展示もありましたが、なかなかの迫力がありました。特殊な薬品を使用することで、土の断面ごと保存しておくことができるそうです。

その他、果物や木の実なども食べていました。

縄文人には所有の概念がなかったと言われており、獲ってきた食べ物は皆で分け与えたそうです。漁や狩に出かける人、木の実を取る人、貝を探す人、それぞれが自発的に動いていたのです。まさに「共生」という言葉が相応しい生活をしていたのでしょう。

縄文人はどんな家に住んでいた?

縄文人は竪穴住居に住んでいたと言われています。

展覧会では、かわいらしいシルバニアファミリーのジオラマがあり、生活の様子を伝えてくれていました。

また、1つの家族だけではなく、複数で生活をしていた住居もあったそうです。

争いを好まず、皆で仲良く暮らしていたからこそ、1万年以上続く時代が築けたのではないでしょうか。

また、縄文人には、“再生・循環思想”があったと考察されています。

縄文人にとっての死は終わりではなく、新しい始まり。

この世だけではない時間軸で人生を捉え、豊かに過ごそうとしていたのでしょう。

個性豊かな土偶たち

さて、いよいよ、メインの土偶について紹介していきます。

皆さんは土偶と聞いて、どんな姿形を思い浮かべるでしょうか?

おそらく多くの人は、こちらを想像するのではないでしょうか。

目が異様に大きく、腕と足が太い。そして不思議な模様が入った服を着ている。

この土偶は、通称、「遮光器土偶」と言われています。

遮光器土偶のネーミングの由来は、眼にあたる部分がイヌイットやエスキモーが着用する遮光器のような形に似ているから、というのが理由だそうです。遮光器は、北方の人たちが雪の反射を防ぐために使用していました。

こちらの土偶は、岩手県盛岡市でバラバラの状態で見つかったものを復元したものです。顔がやや右に傾くように作られているのがポイントです。

片足がないこの遮光器土偶は、重要文化財に指定されており、展示は複製のものです。

青森県つがる市の苗を育てる田んぼから出土しました。唐草文用の曲線的な衣服が特徴的です。

宮城県大崎市で出土した遮光器土偶。こちらも重要文化財に指定されていて、複製のものです。

頭の上の盛り上がった帽子!?が特徴的で、損傷がほぼない状態で石囲いから見つかったそうです。

より特別な土偶だったのではないかと推察されています。

遮光器土偶の中にも、いろいろな個性が見られますが、

実は土偶はもっと奥深く、多彩なバリエーションがあります。

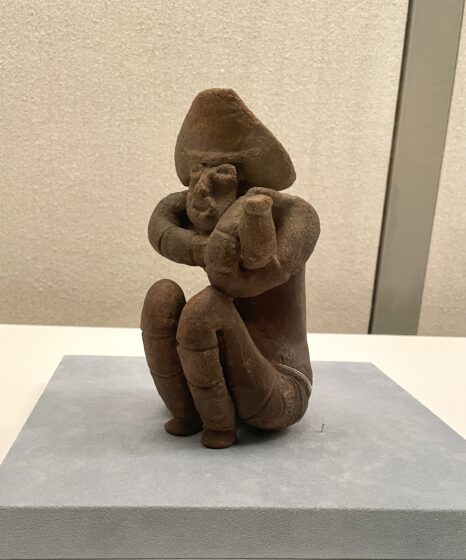

こちらは、「しゃがむ土偶」です。

遮光器土偶とは明らかに雰囲気が異なります。目や腕、足の形も通常の人間サイズになっています。

膝を折り曲げてしゃがみ、腕を組んでいるポーズは、出産を表現したものだと考察されています。

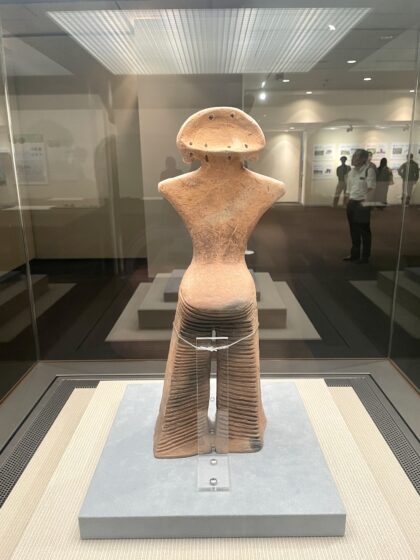

そして、こちらは顔のみの土偶です。

細かい小さな穴がたくさんありますが、列状に並べることで、“入れ墨”を表現していると言われています。

耳には大きな穴が開けられており、耳飾りを表現していると考えられています。

縄文人のファッションでも紹介していましたが、美しく着飾った女性の日常を切り取ったものなのでしょう。

さらに、合掌している土偶もあります。こちらは複製のものですが、国宝に指定されています。

青森県八戸市の竪穴住居跡から発掘されました。何か祈りを捧げていたのでしょうか。

こちらも国宝の土偶で、複製のものです。「中空土偶」と言われ、中が空洞になっているのが特徴的です。残念ながら頭部と両腕が欠けています。顎は黒く、胴体は赤く塗られた痕跡があります。

最後に紹介する土偶は、こちらも国宝指定の複製で、「縄文の女神」と名づけられています。

山形県舟形町で出土したもので、突き出ているお尻が特徴的です。正面のみの写真だと伝わりにくいので、側面と背面の写真も合わせて掲載します。

このように、女性の身体的特徴にフォーカスした土偶が多いとされています。

「遮光器土偶」は、まるで宇宙服を着ているようで、姿形も人間とは少し異なっており、縄文時代にやって来た宇宙人を表現しているのではないか!?とも想像されています。

一口に土偶といっても、いろいろな意味合いで創作されたものだったのではないでしょうか。

その他の珍しい出土品

展示会では、土器や土偶以外の出土品もありました。

理由ははっきりしていませんが、鼻が曲がった仮面が見つかっています。

なぜ縄文人は、このような非対称的な仮面を作ったのでしょうか?

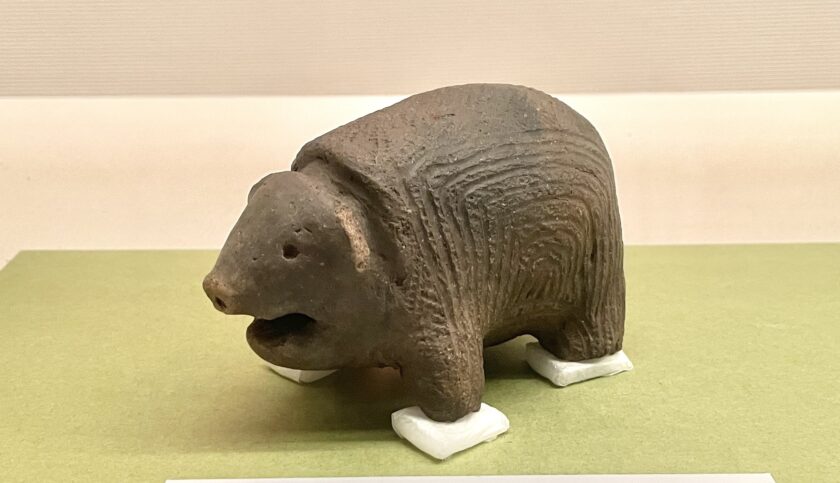

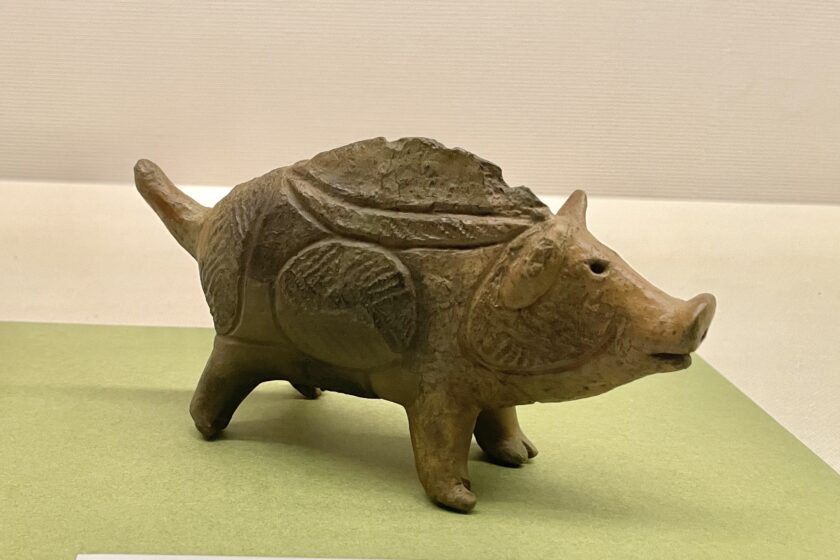

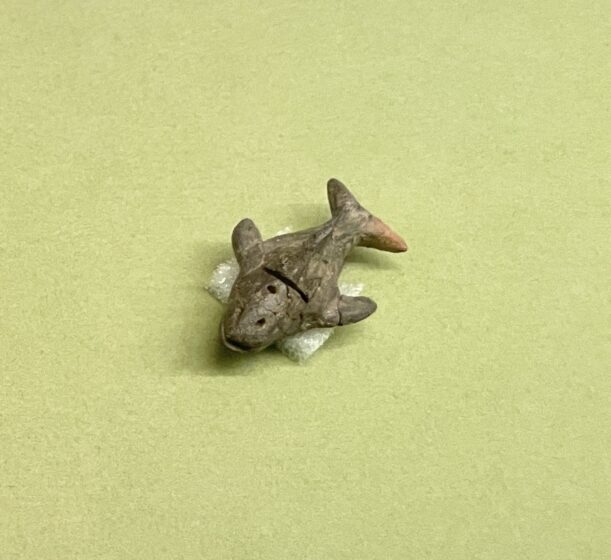

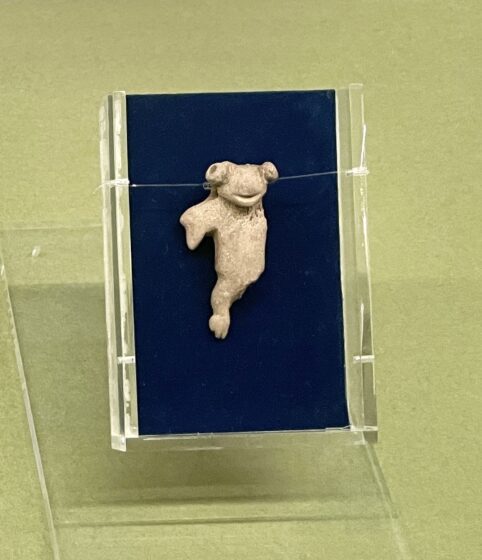

自然と共生していた縄文人にとって、動物は身近な存在でした。

クマ、イノシシ、サル、シャチ、コノハミズク、カエル、そして、得体の不明な海獣まであります。

1万年以上も前の縄文時代では、現代では見られない生き物もいたのかもしれませんが、普段私たちが見かける動物も存在していたことがわかります。それぞれの動物の特徴を捉えつつも、装飾がほどこされていて意匠性があります。まさに優れた「縄文アート」なのです。

もっと縄文時代について知りたい方に

【!!縄文文化について学ぶならこの本がおすすめ!!】

『信州の縄文時代が実はすごかったという本』

本のタイトルに信州とありますが、縄文時代を知る良書です。

ぜひ、学びを深めてみてはいかがでしょうか。

それでは、また!!