大阪万博でおすすめの海外パビリオンはどこ?

ダ・ヴィンチ研究家の桜川Daヴィんちです。

2025年4月から開催中の大阪万博。たくさんの海外パビリオンがあり、予約が必要なところ、そうでないところと見どころがたくさんあります。海外の拠点以外にもヘルスケアパビリオンや日本館など、多様な施設があり1日ではとても回りきれません。

多くの見どころがある中で、私はイタリア館をおすすめしたいと思います。こちらは夜に撮影したイタリア館。ライトアップされて美しいですね。

なぜイタリア館がおすすめか???

それは、他の海外パビリオンの多くが映像メインだったり、複製品のレプリカを展示していることに対し、イタリア館はわざわざ日本まで実物を持ち込んでいるからです。

ちなみにイタリア館は予約して行った方がスムーズに鑑賞できますが、長蛇の列に並べば予約なしでも鑑賞は可能です。

こちらはイタリア館で上映されていたオープニング動画です。

イタリア館で展示されている芸術作品は何?

イタリア館のテーマは、オープニング動画でも紹介されていたように、

“芸術は命を再生する”です。

イタリア館で展示されている本物の作品は大きく4つあります。

1 『ファルネーゼのアトラス』(西暦2世紀の大理石彫刻)

2 カラヴァッジョの絵画『キリストの埋葬』

3 ミケランジェロ・ブオナローティの彫刻『キリストの復活』

4 レオナルド・ダ・ヴィンチのアトランティコ手稿(ダ・ヴィンチの直筆ノート)

それでは、1つ1つ解説をしていきます。

『ファルネーゼのアトラス』

制作時期は150年頃で、ルネサンス期にファルネーゼ家が収集したコレクションの1つで、『ファルネーゼのアトラス』と呼ばれています。

高さ約2メートル。その重さ、なんと2トン! よく日本まで運んできたなと思います。

普段は、イタリアのナポリ国立考古学博物館に所蔵されています。

アトラスとは、ギリシャ神話に出てくる巨神で、天球を担いでいます。

この『ファルネーゼのアトラス』、日本はおろかアジアで初公開とのことです。

作者が気になるところですが、現在のところ不明で残念ながらわかっていません。

迫力ある作品ですが、至近距離で見ることができます。ぜひ1週グルリと見て回って質感など鑑賞してみてください。

カラヴァッジョの絵画『キリストの埋葬』

カラヴァッジョという画家をご存知でしょうか?

時代は1571年〜没1610年、つまりルネサンス以降に活躍したイタリアの画家です。

光と影を駆使した明暗技法による描写が抜群で、常に作品の注文があった才能に満ちた画家でしたが、

乱闘で人を殺してしまったり、喧嘩っ早い荒い気性の持ち主で波瀾万丈の人生を送りました。

そのカラヴァッジョの傑作として知られる作品が『キリストの埋葬』です。

普段は、ヴァチカンにあるヴァチカン美術館に所蔵されています。

この作品の特徴は、背後に3人のマリアがいて、三者三様の感情表現をしているところ。

右のマリアは、ちょっとオーバーな両手を広げる仕草で天を仰ぐことで、天国を示しているとされています。

真ん中は、マグダラのマリアで、白いハンカチで涙を拭いてうつむいています。

左の聖母マリアは、僧衣を着た老婆として描かれ、キリストの頭の上を右手で庇護しているような仕草をしています。

キリストの死に対して、三人のマリアが、三者三様の感情表現をすることで、重層的な意味を作品に与えているのです。

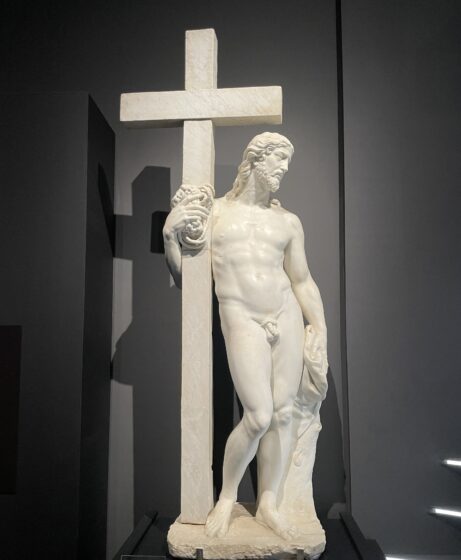

ミケランジェロ・ブオナローティの『キリストの復活』

イタリア館では、5/18日からミケランジェロの彫刻作品が展示されるという追加サプライズがありました。

イタリアにある小さな村、バッサーノ・ロマーノ(ローマの北西部)のサン・ヴィンチェンツォ・マルティーレ教会が所蔵するミケランジェロの彫刻、『キリストの復活』。元々は、1514年にローマの貴族であるメテッロ・ヴァリの依頼で制作された作品です。

フィレンツェ、ミラノ、ヴェネツィア、ローマなどの観光都市に行くことはあっても、なかなかこの村に訪れる機会は少ない。それが大阪万博で見れるのだから大変貴重な機会といっていいでしょう。

ミケランジェロは、この彫刻の制作中に、顔部分に黒い筋が見つかったことで放棄してしまいました。妥協を許さないミケランジェロの完璧主義がみてとれます。その後、別の彫刻家が引き継いで完成させたと言われています。

右手には十字架と縄を持ち、右手の甲や胸の下には、磔の刑による傷跡が見られます。

キリストの受難、苦悩に満ちた筋肉を力強く表現しています。

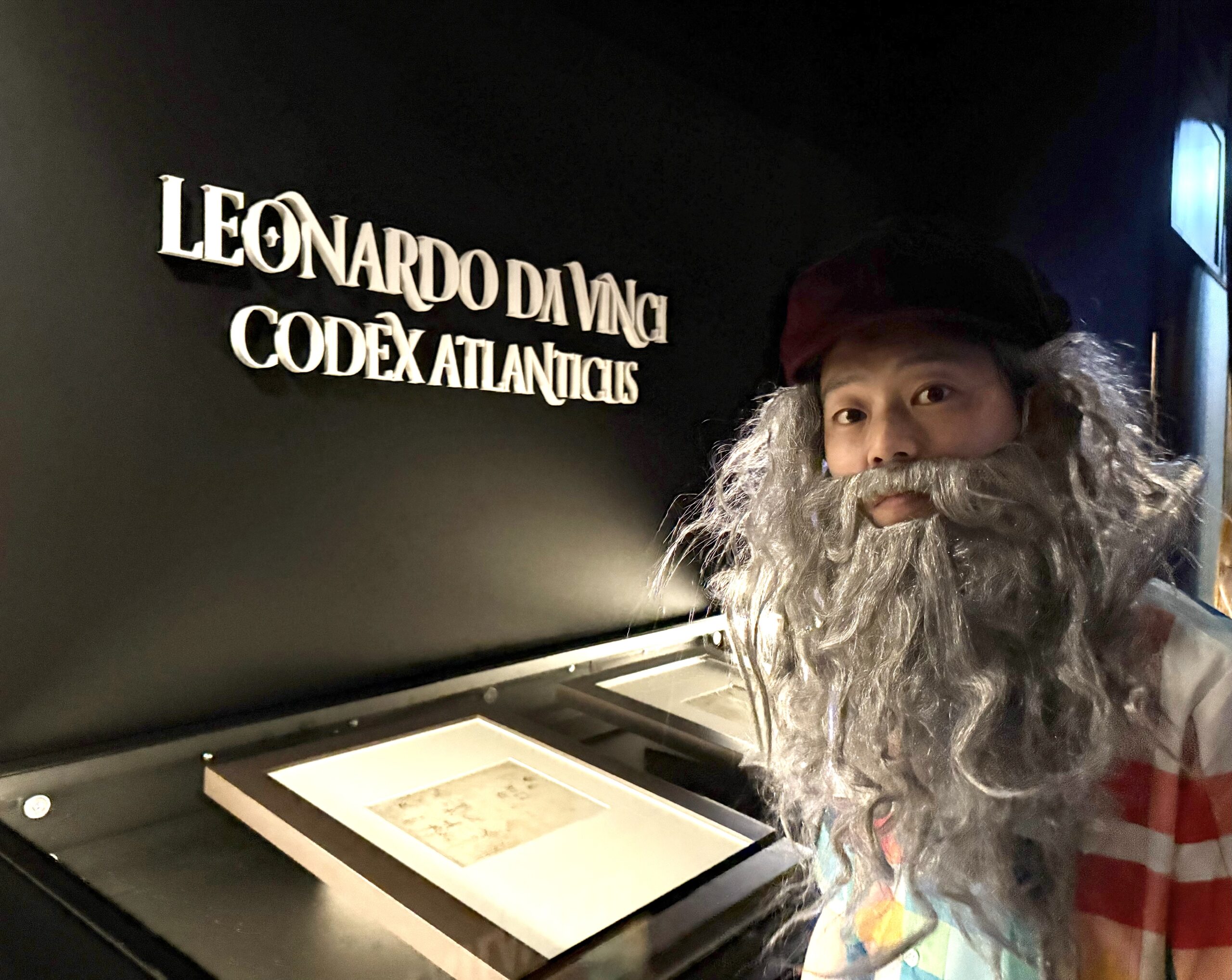

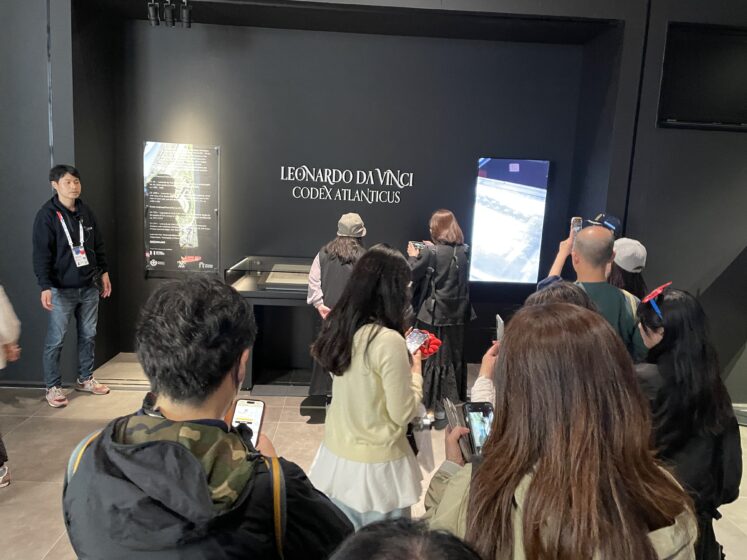

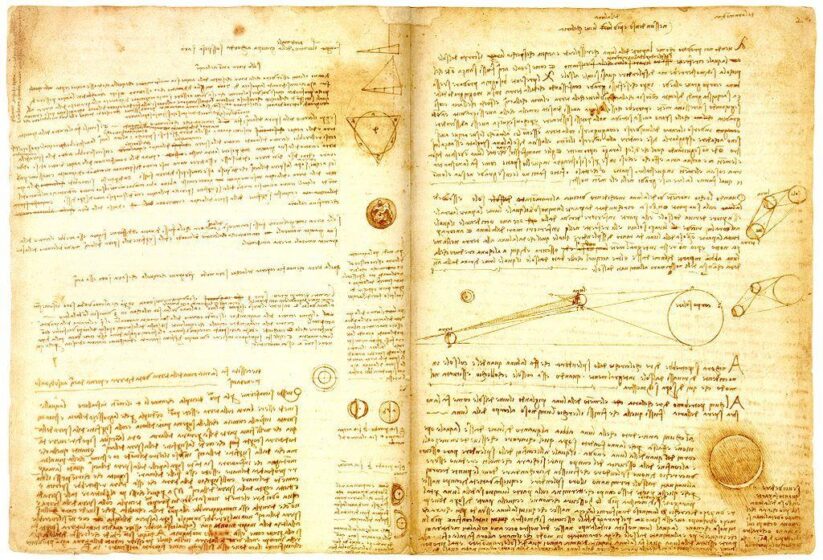

レオナルド・ダ・ヴィンチのアトランティコ手稿

イタリア館の目玉の作品は、なんといってもレオナルド・ダ・ヴィンチの手稿と呼ばれるノートでしょう。

ノートといっても、1枚1枚切り離された状態で保管されており、何千ページある中の2枚が展示されていました。

なぜレオナルド・ダ・ヴィンチのノートがイタリア館の目玉なのかというと、

『ファルネーゼのアトラス』とカラヴァッジョの絵画『キリストの埋葬』は自由に鑑賞できるのに対し、

ダ・ヴィンチのノートに関しては、鑑賞するためには1列に並ばないといけないからです。

そのため、一番先頭まで行って見れる時間は数秒しかありません。撮影は可能ですので、後ろの方に迷惑をかけない程度にさっと撮影しましょう。

実はニュースでは、ダ・ヴィンチのノートは4枚来ていると聞いていましたが、2枚しか展示されていませんでした。

調べたところ、4/13~7/13日の期間と、7/13日〜10/13日の期間で展示が切り替わるとのことでした。

私は4枚とも見るために、2回に分けて見に行って来ました。

そして、2回目はダ・ヴィンチ・コスプレで鑑賞して来ました(笑)

前半と後半でレイアウトが変わっていたり、新しいアートの展示もあって楽しむことができました。

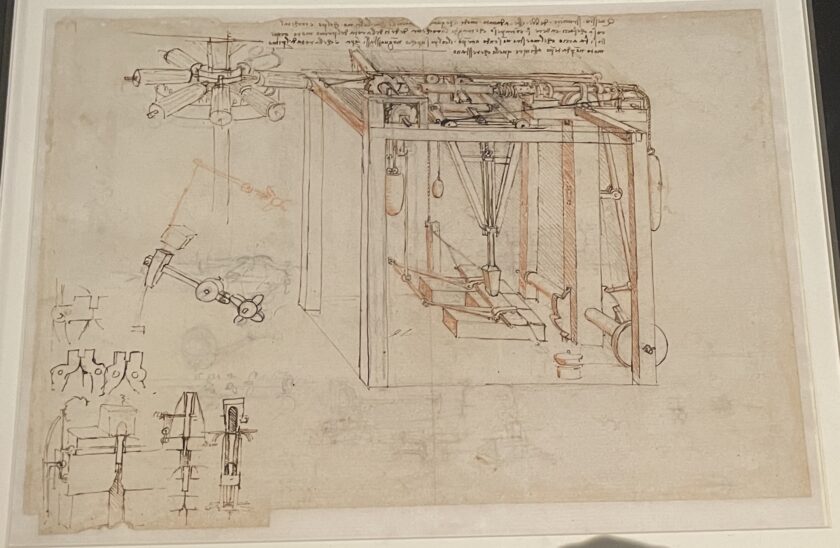

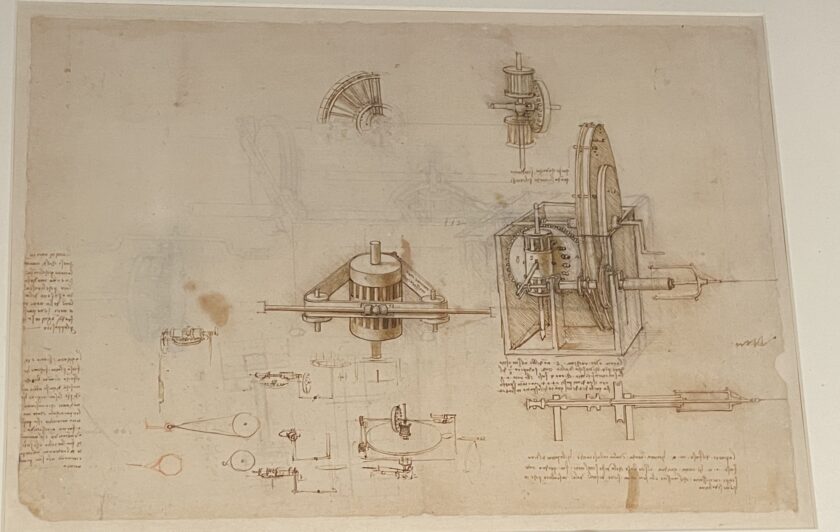

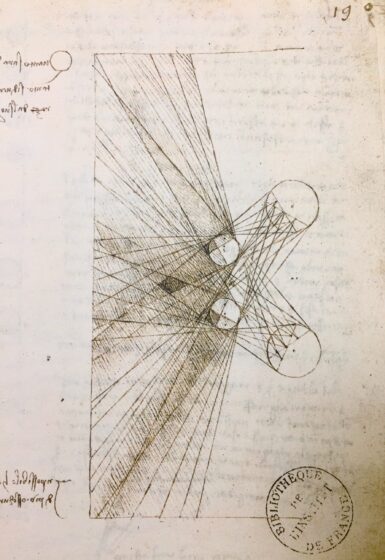

まず、前半に展示されている2枚の作品は何かというと、2つともダ・ヴィンチの発明品に関するスケッチです。

金箔製造機のスケッチ

1つ目の発明スケッチは、なんと金箔製造機というものです。

ダ・ヴィンチってそんな発明もしていたの?と驚かれる方もいるかもしれませんが、

当時のルネサンスでは、織物産業が盛んでした。

この金箔製造機は、女性用の衣料の装飾に使われる金を薄くのばすための機械として重宝したようです。

きらびやかな衣装に身を包みたい、そんな女性の願いを形にする装置でした。

金属は下部の金床に置かれ、上部のフレームに連動したハンマーで打ち付けて薄くのばす仕組みです。

効率的かつ高品質な金箔生産を可能にする工業技術の先駆けとなっています。

ダ・ヴィンチは世の中のニーズに答え、必要なものをどんどん発明していったのです。

紡績機のスケッチ

2つ目の発明スケッチは紡績機、つまり糸を作る機械です。

繊維を糸に加工する機械が誕生したのは、百科事典によると1530年のドイツ人ユルゲンの発明によると書かれています。しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチは、それよりもっと前に紡績機の設計していました。

そして、この紡績機にもダ・ヴィンチは画期的な発明を取り入れています。

それは、紡糸分配機という1794年にイギリスで発明されたものです。

この紡糸分配機があるおかげで、糸が糸枠の同じ場所に重ならない工夫をすることができ効率化につながりました。

それまでは、糸が同じ場所に重なってしまい、不均衡になるという問題がありました。

現代のミシンにも同様の仕組みが使われており、糸を均等に巻き取る機能があります。

つまり、ダ・ヴィンチは300年以上も先取りをした現代にも通じる発明をしていたことになります。

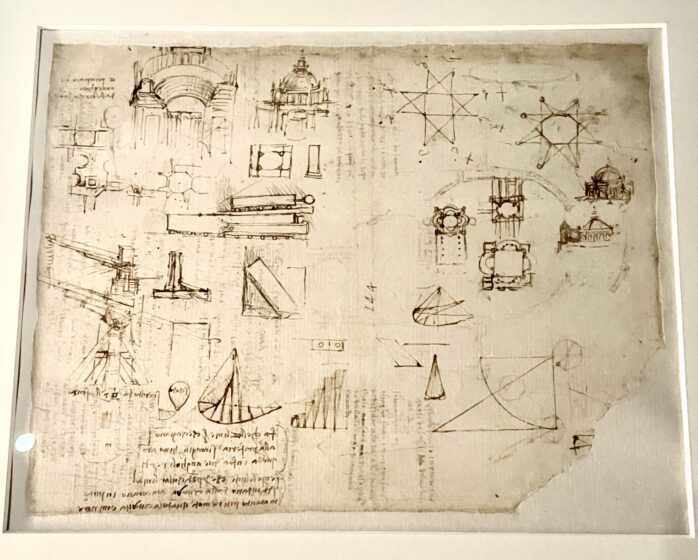

そして、次は7/13日〜10/13日の期間、後半の2枚のスケッチです。

ミラノにあるサン・ロレンツォ大聖堂の建築習作のスケッチ

レオナルド・ダ・ヴィンチは建築家でもありました。残念ながらダ・ヴィンチが手がけた建築物は現在お見かけできませんが、フランスにあるシャンボール城の二重螺旋階段は、ダ・ヴィンチの構想に基づくと言われています。

大阪万博で紹介されていたこちらのスケッチは、サン・ロレンツォ大聖堂の外観・内部がスケッチされています。サン・ロレンツォ大聖堂は、現存するミラノにある最古の教会の1つであり、その伝統的な建築洋式は、様々な芸術家が学びの手本とするほどでした。

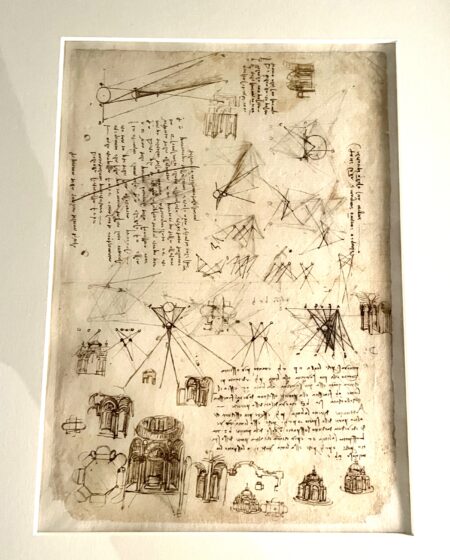

合成影の研究、さまざまな建物のスケッチ

ダ・ヴィンチがとても熱心に研究したテーマの1つが“光と影の研究”です。

なぜダ・ヴィンチは、光と影の研究に熱中したのでしょうか。例えば、『絵画の書』の中ではこのような解説を書いています。

『画家の目指すべき第一の目標は、平らな表面が立体的に見え、かつその平面から浮き出して見えることである。この技において他の人より優っている画家ほど、大きな称賛に値する。このような研究、いや、このような科学の王冠と称すべきものは、光と影、つまり明暗から生まれる。それゆえ、影を嫌う者は、高貴な才能を持つ人々のもとで得られる芸術の栄光を嫌う者であり、無知な俗衆のもとで栄光を手に入れる者である。このような人々は、絵画に対して色の美しさしか求めず、平らなものを立体的に見せるという驚異的な美を完全に忘れ去っているのだ』

さらに、ダ・ヴィンチは、アカデミックな視線で影を分類しています。

『単純影は二種類に分かれる。つまり、始源影と派生影である。始源影とは、物体の表面に張り付いた影のことであり、派生影とは、前述の物体から発して、大気中を走る影のことで、もしそれが障害物に出会うと、その場所に停止して、そこに自分の基底部の形を投影する。複合影についても同じことが言える』

アトランティコ手稿以外のノートでも、いろいろな角度から光を当てるとどんな影ができるのかを検証しています。その考察スケッチは単なる研究にとどまらず、アートにまで昇華されています。個人的に私がもっとも美しいと感じた光と影のスケッチはこちらです。

線と線、影と影が織りなす至高のアート。そんな素晴らしいスケッチは人知れずノートに蓄積されていたのです。

レオナルド・ダ・ヴィンチのノート

ルネサンスの万能の天才、レオナルド・ダ・ヴィンチが書き残したノートは約8,000ページが現存しています。2枚の発明の紹介だけでもその天才ぶりがわかりますが、その他のページを読んでみると、もっとそのすごさがわかり、多くの示唆に富む発見があります。

またアトランティコ手稿以外にも、パリ手稿、解剖手稿、レスター手稿など、さまざまなノートが残っていて、あのビル・ゲイツや、ナポレオンもダ・ヴィンチ・ノートを保持していたほどです。

ダ・ヴィンチのノートは昔のイタリア語でさらに反転文字である鏡文字で書かれています。

そんなダ・ヴィンチのノートをわかりやすく体系化した本が発売されています。

その名もズバリ『超訳ダ・ヴィンチ・ノート』!

韓国語に翻訳されたり、文庫化や舞台化にもつながった書籍です。

あのローラさんもルーヴル美術館に行く前の予習として読んだ話題の本です。

ぜひ気になった方はダ・ヴィンチの世界を堪能してみてください。

イタリア館その他

イタリア館は屋上が庭園になっていて、散策することができます。

ところどころにアート作品の展示や、「イタリアちゃん」などのマスコットキャラクターがあって癒されます。

ショップ売り場では、イタリアちゃんのぬいぐるみや、ヴェネチアングラスのネックレスなど、いろいろなグッズが販売されていました。

イタリア館は本物の巨匠の作品が見れるため、海外パビリオンの中でも注目を集めています。

事前抽選で望みをかけてみたり、予約なしの場合は、朝一で行くことで行列に並ぶ時間を短縮できると思います。

優れた芸術作品をリアルで見るまたとないチャンスですので、ご興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。

さて、ルネサンスのアートや、ダ・ヴィンチについてもっと知りたい!という気持ちになられたでしょうか?

レオナルド・ダ・ヴィンチのノートに書いてある動物譚からヒントを得て制作した絵本を出版しました。

ダ・ヴィンチが密かに伝えようとしていた人生の極意、ぜひ楽しみながら学んでみてください。

〜終わりに〜

大屋根リングの上から、イタリア館と夜空をバックに