嵐山月灯路の前身「花灯路」とは?

2005年から17年間開催されていた「花灯路」というイベントがあります。京都の風物詩的な催しとして親しまれ、春に東山で、冬に嵐山で、年に2度開催されていました。

京都・花灯路推進協議会が主催で、閑散期の誘客や、夜観光・宿泊観光の促進を目的としていました。

東山・嵐山共に130万人以上の来場者を記録した人気イベントでしたが、コロナ禍をきっかけに終了となっていました。

私は両方とも参加したことがありますが、夕方から道の両脇に置かれた行燈が煌々と輝き、着物を着た老若男女がゆったりと京都の風情を楽しみながら歩くイベントでした。

花灯路の“花”は“生け花”を意味しています。東山花灯路では、東山から円山公園の方に向かって歩いて行く道中、所々に生け花作品が展示されていました。円山公園にはたくさんの生け花作品がまとめて展示されていて、芸大生の作品もありました。

中でも、円山公園の目玉、「お化け桜」とも言われる巨大な桜のライトアップは目を引き、とても印象に残っています。2011年の写真なので画質がよくないですが、参考までにアップいたします。

実は私自身、生け花を習い始めるきっかけとなったのが、この花灯路でした。

ちょうど、華道家の假屋崎省吾さんが円山公園にある長楽館で開催されるイベントで来られていて、そこでお話しすることがあり、華道に興味を持ちました。

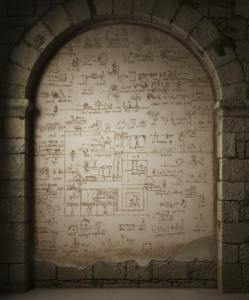

嵐山の方は、竹林がブルーライトで青くライトアップされていたり、寺社仏閣でプロジェクションマッピングも行われていました。こちらは2013年に撮影した写真です。

嵐山月灯路はまた違った形でリニューアルして2025年からスタートしました。実際に行ってみた様子についてレビューしていきます。

「嵐山月灯路」とは「嵐山花灯路」との違いは?

嵐山月灯路は、2025年10月1日〜10月31日までの1ヶ月間限定で開催されています。嵐山花灯路が中止して4年ぶりに進化して戻ってきました。

なぜ10月なのかというと、11月からは紅葉の時期になるので、混み合う前の閑散期を狙ったのでしょう。

気候的には、暑くもなく寒くもなく、とてもちょうど良い時期です。

嵐山花灯路との違いは、生け花作品から、月を思わせる竹の作品に変化したことです。

また、行燈のある竹藪を歩くのは無料ですが、ライトアップゾーンは有料エリアとなっていることが異なります。

金額は1,500円(小学生以下は無料)、EXサービス会員の方は事前に申し込むことで、200円引の1,300円で入場できます。

有料エリアの映え写真

風情のある虫の鳴き声が聞こえる竹林道を歩いていくと、有料エリアにたどり着きます。

事前予約をしていないと有料エリア前までずらりと並ぶ列で待たなくてはいけません。

また予約していてもある程度は並ぶ必要があるので、時間をロスしたくない方は、ぜひ事前に嵐山月灯路の専用サイトから予約してから行くことをおすすめします。

有料エリアに入ると、美しい竹のライトアップが見れます。まるで竹取物語の世界のようです。

竹にくり抜かれた無数の円が光輝いていて、アーティステックな雰囲気でした。

メインのライトアップはこちら! 係の人が写真を撮ってくれるので、ぜひ列に並びましょう。

歩きながら、空を見上げると、竹藪からちらりと見える闇夜の空間が美しかったです。

こちらの道は、満月を思わせる竹のボールが頭上に連なっていて、とても素敵で幻想的な空間でした。

手を合わせているお地蔵さんもいましたよ。

花から月へ、と言っていましたが、ひそかに花も装飾で使われていました。

嵐山月灯路の口コミは?

嵐山月灯路の反響はこのようなものがあります。ポジティブな意見が多かったです。

・めちゃくちゃ綺麗だった!

・すごい人だったけど、行ってよかった、美しい…

・4年前より行路区間と規模は縮小されましたが、その分混雑が緩和されて幻想的な光景を楽しめました。

・ライトアップされている竹林も素敵!

・幻想的で非日常感が味わえます!!かなりおすすめです!

まとめ

嵐山月灯路は、ルミナリエの竹林バージョンのような感じで、静かな煌めきに浸れます。

まだ始まったばかりで知らない方も多いですが、SNSなどでシェアされて、これからより混雑しそうな予感。

ピンときた方はぜひ一度訪れてみてください ね。

【詳細HPはこちら】